こんにちは、鮨ブロガーのすしログ(@sushilog01)です。

さて、広島の「鮨 稲穂」さんは「広島らしい江戸前鮨を目指す」と宣言されてから腕を上げ続ける隠れた名店です。

正直なところ、2021年9月に初めて訪問した際は親方がやりたい事と表現されている事が噛みあっていませんでした。

しかし、今や広島を代表する鮨店だと、自信を持って断言できます。

グルメな方ならば、広島で鮨と言えば「壮士」さんが頭に浮かぶと思いますが、1軒だけでは勿体ない。

今の「鮨 稲穂」さんは地魚を駆使されていて、仕事は洗練されていますので、鮨好きならば琴線に触れるはずです!

ここまで力強く断言できる理由は、初訪問時とその後に親方から意見を求めていただき、アドバイスを行ったためです。

味の変遷をシビアに見ているからこそ、読者の方にフェアにオススメする次第です(今更ながら僕はインスタなどの「案件」が嫌いで断り続けており、その理由は加担するとフォロワーさんと料理人さんの信頼を裏切る事になるためです。特に鮨店の「案件」の質は低く、それをフォロワーさんにオススメするインフルエンサーは詐欺師にしか思えません)。

すしログの情報リンク【すしログライブラリー】

すしログの情報リンク【すしログライブラリー】 タップできる目次

「鮨 稲穂」の親方、三原 美穂さんは広島出身の職人さんです。

広島、大阪で和食と鮨の修行を経て、2014年3月に独立されました。

つまり、東京の江戸前鮨店での修行経験は無いのですが、ここ数年で江戸前鮨のスキルを飛躍的に上げられました。

定点観測的にお伺いしている自分としては、正直なところ驚嘆を覚えます。

仕入れ、魚の扱い方、切りつけ、握り、そして、シャリ。

全てがアップデートされていて、鮨の完成度が劇的に向上しています。

三原親方はお話好きなので豪胆なイメージを持たれがちですが、調理や調味については繊細そのもの。

これも最初にお伺いした時は大味だったので、よくぞここまで…!と思うばかりです。

しかも、個々の味だけでなくコースの構成力も上がっている点が素晴らしいです。

個々の味を向上させることは調理の技術があれば可能ですが、コースの構成力を高めることは調理のセンスが無ければ不可能です。

個人的には予約困難店でも構成がイマイチだと感じることもあるので(特に東京の日本料理店において)、三原親方の試みは多くの地方の鮨職人さんに勇気を与える営為だと思います。

魚の仕入れについては、故郷の島の漁師さんから入れているので地魚の仕入れ力が随一です。

広島県は漁獲量が深刻なほどに下がっているので、多くの鮨職人や日本料理人は悩まされています。

結果として、質を優先しようとすると全国から仕入れてカバーすることが多く、質の高い地魚を多用できるお店はそれだけで貴重だと、広島県からご依頼いただいた仕事(鮨のアドバイザー)を行った時に痛感しました(ただ、もちろん単に多用するだけではダメで、多用しながら美味しくなる仕事を施すことは必須)。

今後は、料理人と消費者がサステナビリティの意識を高めて、日本の漁業を変えていかなければなりません。

でなければ美味しい鮨を食べられなくなる可能性が高いので。

三原親方の仕入れに関しては、そのプロジェクトで行ったイベントのレポートをご参照ください。

鮨職人×漁業者×すしログが伝える「瀬戸内さかな」の魅力!広島「鮨 稲穂」

鮨職人×漁業者×すしログが伝える「瀬戸内さかな」の魅力!広島「鮨 稲穂」 今回は刺身で白身魚を3連発されて感動しました。

実に瀬戸内らしい試みで、「渋い」と思われがちな白身魚を連発しようという心意気と仕入れられるパワーに惚れ惚れします。

最後に、生命線のシャリについても着実に改良されていて、「お店らしさ」と「広島らしさ」を併せ持っています。

お米もお酢も広島県産で、お米は広島産のコシヒカリの新米と古米をブレンドし、お酢は「尾道造酢」の赤酢と東城「後藤商店」の赤酢をブレンドされています。

当初は4種類ブレンドで、ヨコ井の輿兵衛も使用されていましたが、敢えて広島の酢に絞った事は味の面で奏功しています。

味付けについては、塩気にしても酸味にしても穏やかな方向性で、広島の土地の味覚を意識して砂糖も上品な塩梅で使用されています。

見た目の色合いは濃いものの、旨味と甘味を利用した「まろやかな味」のシャリです。

炊き加減と温度はバッチリで、当初は水っぽかったり、冷たかったり、ザラつきやムラがありましたが、全て改善されました。

今回訪問した際は塩気が少し強めで、夏にアジャストされていると感じました。

現在のおまかせコースは16,500円、土日のランチは9,900円税込となっています。

今回いただいて満足度の高さに驚きました。

広島だけでなく全国な水準からすると、確実にコスパ抜群です(笑)

ディナーでもお酒込みで2万円を切るラインは今の時代にありがたいですよね(僕はお酒を飲むので少し超えますが…)。

2025年9月に訪問した際にいただいた内容です。

この度いただいた日本酒

「佐々木商店」安芸椿、「相原酒造」雨後の月ひやおろし、「西岡酒造」ど久礼、「美和桜酒造」美和桜

「ヤズ」は広島の人以外には聞き慣れないだろうが、出世魚で「ヤズ → ハマチ → ブリ」と変化する。鰤は地域によって名前のバリエーションが豊富な点が面白い魚だ。調味に関しては酢味噌の塩梅が良く、魚の味わいを損ねていない。そして、焼き茄子のテクスチャーも巧みに活かす料理だ。焼き茄子の魅力を味わわせつつ、とろみを活かして魚にソースの如く馴染む。個性がありながら味覚的に行き過ぎておらず、三原親方のキャリアから生まれる仕事を感じる。鮨店において、個性的な先付を出す場合、センスが必須だ。

なお、「タルタル仕立て」と言ってもタルタルソースではなく調理法としてのタルタル(Tartare)だ。下手すると日本料理でも油脂やエマルションを多用する世の中なので念のため注記を…。

産地は岩手であるが、直前に入ったそうで出していただいた。ありがたい!食感と香りが抜群で瑞々しい。これは旨い。焼きによる香ばしさも過剰でなく、塩気もバッチリ上品だ。

江田島の漁師、野村 幸太さんの鱧と北海道産の走りの松茸の出会いもの。松茸の香りが抜群で、吸い地も旨い。実に嬉しい出会いである。語弊無く癒された。

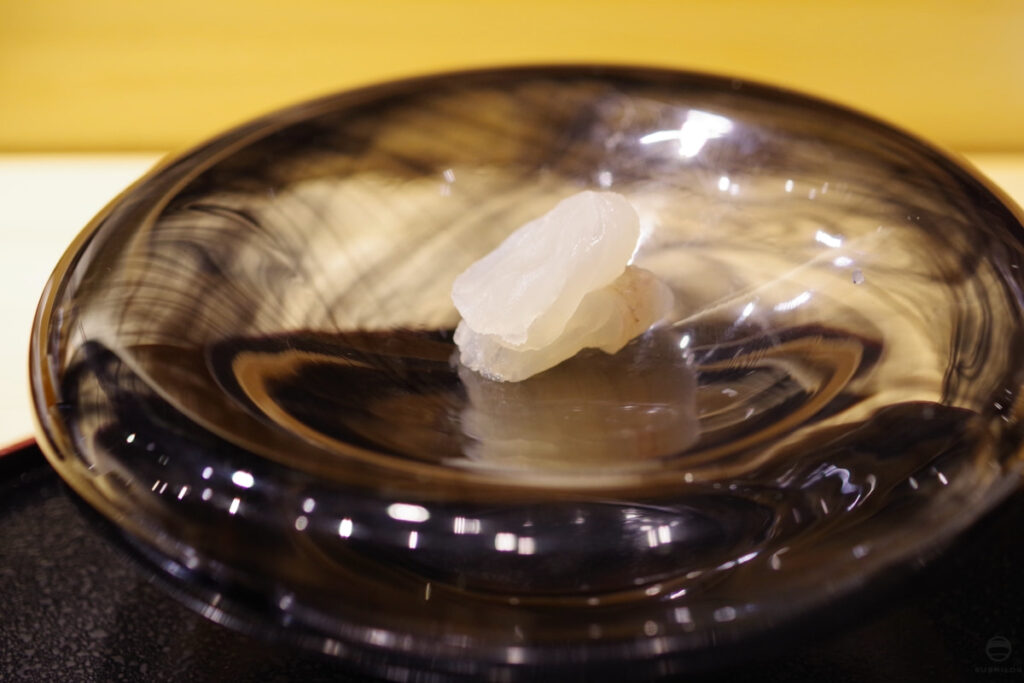

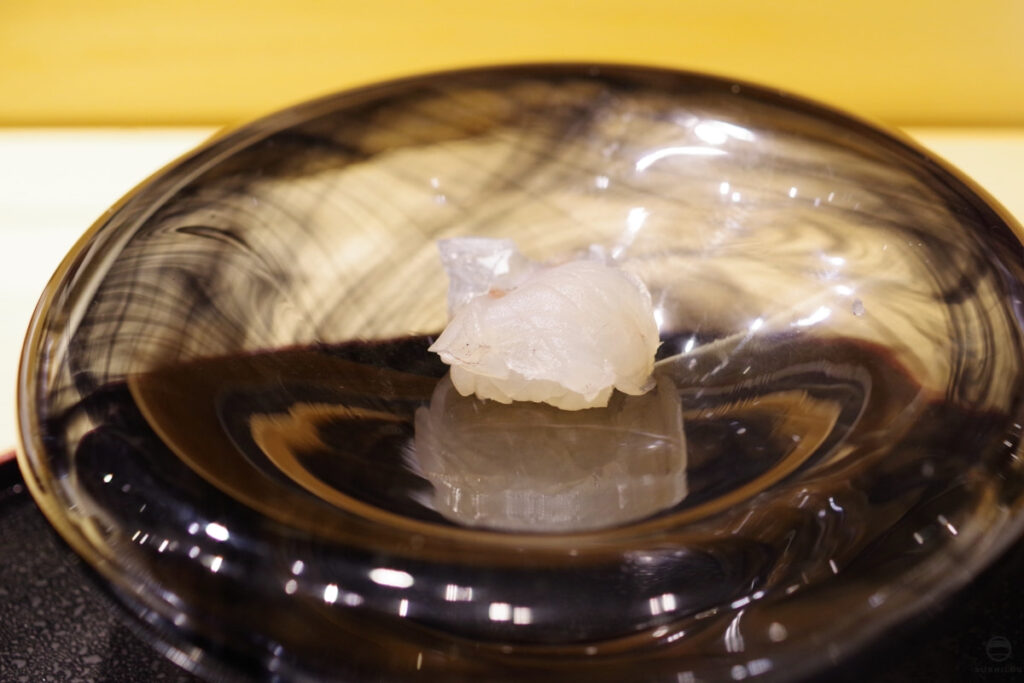

広島県産。むちむちした食感で、噛み締めると香りが高まり、確かな旨味が広がる。鮮烈な印象だ。

広島県産で、コチとともに朝締め。白身コンボは嬉しい!パツパツと弾けるような食感で、香りは上品ながら甘味がある旨さだ。薄切りにしがちなオコゼも味を考慮した上で厚切りにされている点にセンスを感じる。

こちらは下関寄りの山口県産。香りが非常に良い。脂が滲み、甘味が強い。繊維質はしっとりとほどけゆき、これは一日ほど寝かせる仕事が奏功している。

三原親方が得意とする料理だが、ご存知の通りの大不漁のため長年封印していたそうだ。県外産とは言え分厚い大型の秋刀魚を仕入れ、抜群の火入れを行っている!

皮は香ばしく仕上げつつ、身はしっとり感を残すコントラストがある焼き方で、これは2025年に色々なところでいただいた秋刀魚の焼きものの中でベストであった。振り塩の塩気もバッチリ。合わせる肝のソースも魅力的で、肝の香りと苦味を使いつつ、決して重たくない肝の油脂の甘味も広げる調味だ。

山口県産。極細でシャキシャキと気持ち良い食感。山口にここまで美味しい糸もずくがあったとは。

料理に甘味を使う文化圏でありながら甘味が抑制されていて、旨味を乗せているガリ。

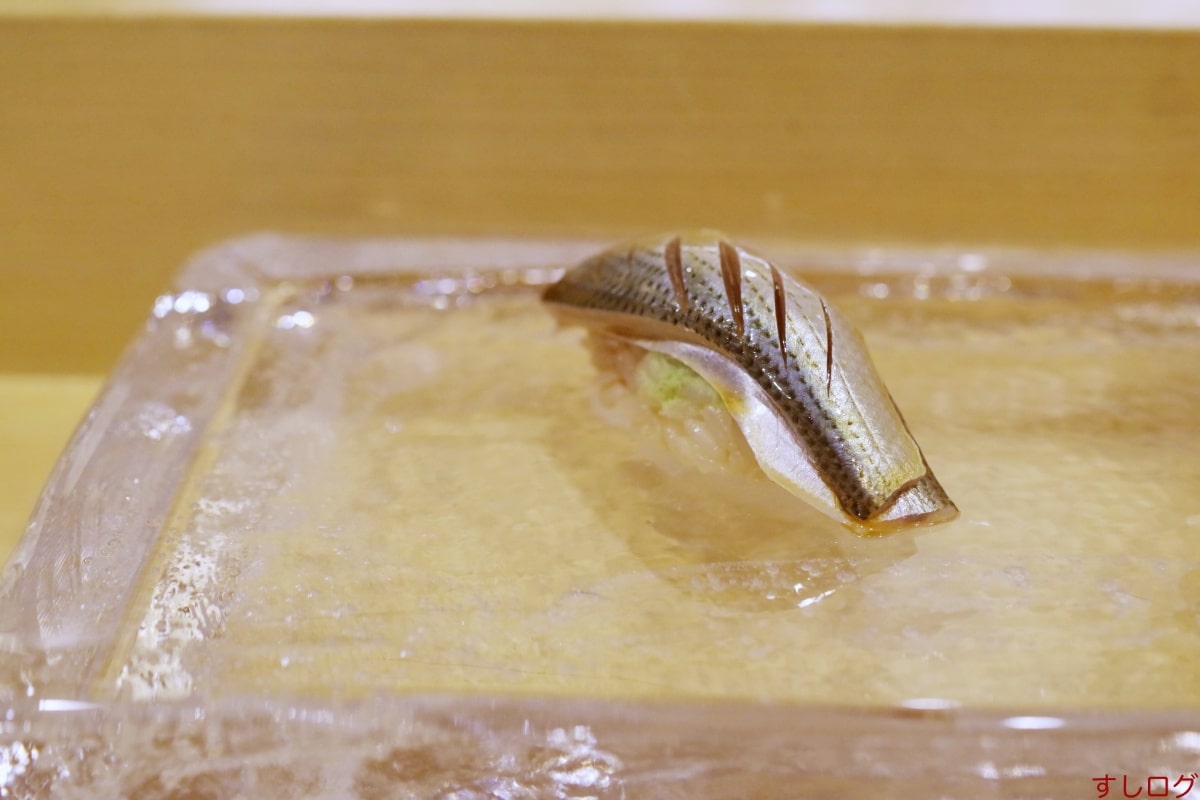

名刺代わりの一貫目は地物の鯖。酒肴の秋刀魚からの流れが魅力的だ!光物の香りを楽しめせる構成はマニアックで実に良い。もちろん味も良い。脂の乗りはこれからだが、噛みしめるほどに味が高まり、余韻が長い。名刺代わりの一貫目が地物の魚で味が良いと鮨好きとしては心が整う。

寝かせることで旨味も甘味も高めつつ、香りはしっかりと残す仕事。身質はしっとりしつつ、軽くむっちりと反発がある。刺し身の場合には鮮度が優先される広島と言う土地で、良い寝かせの仕事だ(1日寝かせ)。

佐田岬のもの(佐田岬は宇和海と瀬戸内海に囲まれた日本一細長い半島)。伊勢海老のシャクシャクした食感は他の海老には無い独特の魅力を持っている。やや不格好に見えるが、包丁でテクスチャーをコントロールしている!見た目よりも味を優先する職人は信頼ができる(SNS全盛の時代なので見た目の為に手数を増やす職人さんもいるが、完全に本末転倒であり、名人であった加藤博章親方は「見た目にこだわるな。見た目のために味を落とすな」と指導されている次第である)。伊勢海老らしい甘味、旨味もありつつ、食感が印象に長く残る。これは包丁の仕事が奏功している証左。

刺身とは異なる腹の方を漬けにしている。パツパツした食感から脂が溢れ、刺身とのコントラストを楽しませる。

大分県産。あたかもしゃぶしゃぶのようなテクスチャーが面白い。太刀魚の香りと脂が滲み、焼きや炙りとは異なる魅力を引き出し、自らのシャリで受け止め鮨らしい味わいを表現している。面白い調理法だなと思ったら、65℃の低温調理を施しているそうであった。

山口県産のブランド鰆「サワライダー」。むっちりした食感から脂が滲む。炙りの香ばしさも程良い。九絵の漬けでギアを入れて、太刀魚で少しコームダウンさせた後に再び鰆の炙りでギアをトップに入れて次に繋げる構成も魅力。

浜田産のブランドノドグロ(「どんちっち三魚」で広く知られる)。単にブランド高級魚を仕入れるのではなく、週3回トラックで直送してもらっているそうだ。程良く脱水して皮を引き低温で提供する方法が意識的だ。低温でも脂の甘味を楽しませ、しかも加温よりもピュアに楽しませる点が魅力だと言えよう。

浜田産。同じ産地で味わいがガラリと変わるので、ノドグロの後に良い流れだ。持ち味である酸味が脂をマスキングした上で良い意味で強い香りもリセットしてくれる。構成に妙あり。構成に気づける食べ手は妙手なり。

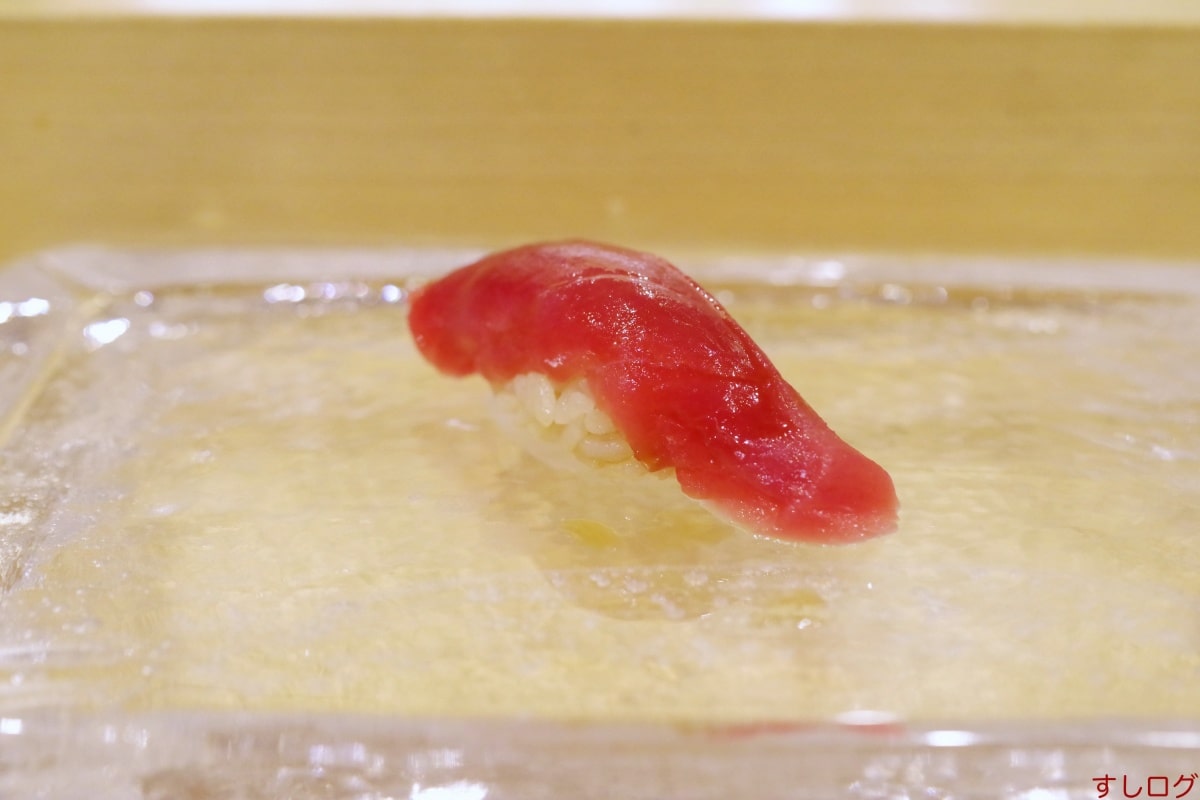

岩手県産で、腹の血合いギシのトロ。酸味があり、血の香りも上品に立ち上がる。届いてから5日とのことなので、水揚げから1週間強であろうか。味わいのバランスが良い血合いギシのトロだ。

漁獲時期が非常に限られている安芸灘産の無添加塩水海胆。口どけが良く、香りもピュアだ。甘味を楽しめるが、あくまでも上品に旨い紫海胆。

三原親方の故郷の味噌、ますや味噌を使用した味噌汁。

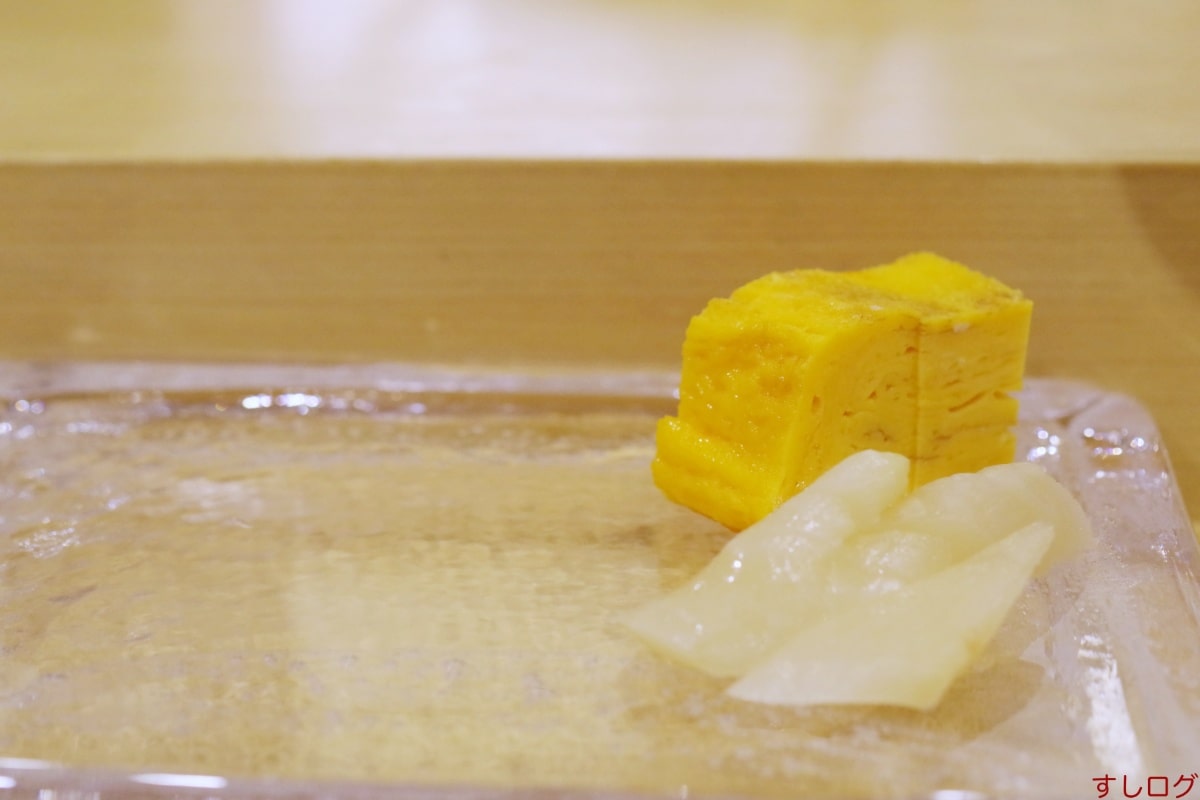

こちらでは定番の甘味を効かせた広島らしい出汁巻き玉子。

以下が2022年12月に訪問した際に頂いた内容です。

この度頂いたお酒

雨後の月 大吟醸 月光

軽やかで嫌味の無いリンゴ香から、旨味の強い苦味が支える大吟醸。

美和桜 大吟醸

グレープフルーツ香からの優しい洋ナシ香。

甘味は穏やかで、酸さんが程よく引き締める。

ワタリガニ

広島県産のワタリガニは、旨い。

焼き茄子と合わせ、煎り酒で調味。

蒸して火入れしたものを冷まして、直前に温めて香りと甘味を引き出してから提供。

調理(火入れ)も味付けも繊細だ。

肉厚なワタリガニで食感があり、噛み締めた時の喜びが強い。

ワタリガニの香りと甘味と、焼き茄子の香ばしさが食欲を穏やかに刺激してくれる。

寒い日に、温かい一品目も良い。

時期的に香箱ガニ(セコガニ)を使わない選択肢が、まず良い。

産地の県以外(大都会を除く)で、香箱ガニを出されて喜ぶ客は二流、三流である。

ご当地のカニで勝負する姿勢が素晴らしいではないか。

さらに、柑橘を用いていない点も特筆すべき美点だ。

コチ

1.3キロのコチと源助大根の煮もの椀。

コチは旨味が強く、厚みがあるため噛みしめた時の旨味が強い。

また、コチは鰹出汁で炊いているそうだが、鰹の味の浸透が淡いので気にならない。

器を愛でる楽しさもある。

鯛

当日〆なので、香りの良さが持ち味だ。

寝かせていないので食感が強いが、包丁を細かく入れて歯切れを向上させている。

寝かさない鯛で美味しさを表現するのは、産地らしくて個人的には評価したい。

東京の江戸前鮨の流儀を至る所で振りかざす食べ手も二流、三流である。

知識こそ持っていても自身の感性と経験で味を吟味出来ていない証左だ。

鯖

大分県産の生。

食感はプリプリ、パツパツなのに、脂がじゅわりと滲んで柔らかくとろける。

半養殖との事だが、養殖特有の脂のクセは無い。

カワハギ

江田島のカワハギ。

肝は煮付けにしている。

身は脱水して、パツパツした食感に仕上げている点が良い。

オコゼの肝

会えるとラッキーな食材だ。

良い意味で血の香りを活用していて、魚の個性を感じさせてくれる。

魚の血の香りは個性だ。

手当さえ正確であれば、血は活きる。

太刀魚

太刀魚は千葉県産がベストとの判断で選択。

間違い無い。

身はしっとりかつホロホロで、繊細さの中に脂を内在させていて、安定感のある旨味だ。

玉子焼き、ガリ

オコゼ

当初は柑橘が強めかと思いきや、肉厚で朝締めなのでプリプリした食感があり咀嚼回数が多いため、噛み締める程に旨味が広がり、柑橘と調和する。

針魚

閂サイズの大きな針魚で、広島県産との事。

旨味と香りが強くて実に良い。

キハダマグロ

長井漁港の長谷川さん仕入れで、部位は小トロ。

旨味が強く、酸味も香りも楽しめる良い魚体だ。

喉に旨味が残り、余韻が長い。

小鯵

山口県産。

半身を一貫で握る。

旨味が強く、香りも良い。

以前よりも薬味の量がさらに上品に調整されていて好印象。

穴子

冬になり脂が強くなっている。

これは対馬周辺の海域らしい特質だ。

脂だけでなく、香りがあるのが良い。

ほのかな土の香りがふんわりと漂い、これは穴子らしさだ。

ホウボウ

1日寝かせて、軽くねっちりした食感がシャリと合わさる。

お酢の酸と合う事でホウボウの旨味と甘味を実感する。

【あずまずし】のアレンジ

定番となっている郷土寿司を口直し的にアレンジした魅力的な一貫。

今回は明石の鯖を使用。

コノシロが無いときは鯖で作るそうだ。

甘酸っぱいおからが、青魚に馴染む。

縞鯵

1週間熟成。

脂が強い魚体に旨味を加える熟成仕事が光る。

ワタリガニ

先付と同様に、強い旨味を感じる。

残り香も強く上がってくる。

推せるタネ。

鮪トロ

寝かせや包丁などシャリとのバランスが良い。

穴子

脂がトロトロなのに加えて、繊維質がみっしりしていて、魚体が大きい事が分かる。

甘味と脂のバランスが良い。

干瓢巻き

広島で江戸前鮨スタイルの干瓢巻きとは、痺れる。

東京のお店でも出すお店が減っているので嬉しい限りだ。

シャリの方向性に対して醤油が少し穏やかに感じたので、その旨をお伝えした。

食感は強めに表現されている。

椀

広島のますや味噌の味噌を使用した椀。

以下が2022年10月に訪問した際に頂いた内容です。

先付

広島県産のワタリガニ、北広島産の天然マイタケ、つるむらさきのお浸し。

ワタリガニの甘味に出汁を含ませたマイタケの香りと食感がアクセントになり、つるむらさきの苦味がキリリと味を引き締める。

出汁も繊細に調整されていて、先付で前回からの進歩を実感する。

椀

一番出汁を使用した吸い物。

椀種は、鱧(山口県産の1.3キロ)と松茸。

鱧は肉厚で美味しく、骨切りもバッチリだ。

皮目を軽く炙り、歯切れを良くしている。

鮨店で椀(吸い物)とは人によっては意表をつかれるかもしれないが、個人的には良いと感じる。

東京の江戸前鮨店ではないので、前提として味が良く、コースの構成力が担保されていれば構わない。

穴子の刺身

産地は敢え無く対馬産であるが、広島らしい一品で嬉しい。

力強い味わいで、脂が乗っている。

臭みは皆無であり、下処理が良い。

かつては広島県産の穴子は東京でも多数使われていたが、現在は不漁のため厳しい状況だ。

何処の海も、持続可能性を意識しなければならない待ったなしの状況ではないだろうか?

それ故に食文化を保存するためには産地を変えつつ、仕事を残す努力が必要である。

鰻料理と同様に。

オコゼ

半日寝かせていて、肉厚で旨い!

オコゼは薄造りが一般的であるが、敢えて肉厚な切り付けであるのは寝かせているためだ。

筋弛緩しているので、肉厚であっても野暮ッたくない。

オコゼの旨味と香りも楽しませる仕事である。

蛸

地御前の地蛸を使用。

県外産の穴子にいささか寂しさを感じようとも、他の食材は極力広島県産を増やそうとする気概を感じる。

湯がきたての地蛸は、東京の桜煮とは完全に異なるベクトルの料理だ。

蛸の香りと旨味、そして、噛み締める喜びを伝えてくれる。

一般的には勘違いされているが、蛸の料理は柔らかさが至上命題ではない。

穴子の焼きもの

刺身に続いて焼きものとは嬉しい構成だ。

身はしっとりと柔らかい。

刺身と異なる魅力を知れるのは嬉しい。

玉子とガリ

玉子焼きは出汁巻き玉子で、最初に出すスタイル。

針魚

広島県産の針魚をを4日寝かせている。

地ものを使用し、仕事も良いので、生姜は減らしても良いと感じる。

意見を求められたので、この点はお伝えした。

穴子

煮穴子ではなく生の穴子…面白いタネだ。

シャリとの相性が意外にも良く、意外性がある。

江戸前鮨で穴子と言えば煮穴子一択なので、これは「広島鮨」らしい。

噛み締めて旨くなる。

ホウボウ

昆布〆。

昆布の旨味だけでなくホウボウの良さも込み上げてくる。

シャリとの相性も良い。

ミズイカ

3日寝かせたミズイカで、ゴワッとした食感の後に、トロトロととろける。

食感のコントラストと変遷が魅力だ。

過剰に柔らかさを前面に出さないのは、意識的な選択と見る。

包丁の入れ方から分かる。

「甘くてトロトロ」なイカばかりを求める食べ手は半可通である。

【あずまずし】のアレンジ

郷土寿司をアレンジされるとは素晴らしい試み。

地物のコノシロを使用し、〆て3日寝かせている。

コノシロの塩気と酸味が雪花菜の香りや甘味を活かす。

世間一般的に、郷土寿司単体だと「渋い」イメージがつきまとうが、鮨店で合間に出されると、むしろ魅力的に映るのが郷土寿司だ。

港があるにも関わらず豊洲市場からタネを引くのに躍起になるよりも遥かに魅力的な営為だと言えよう。

雪花菜も三原にある豆腐屋さんの絹ごし後のものを選択されている。

抜かり無い。

縞鯵

1週間熟成を掛けているため、ぶちりと切れた後に、とろっととろける。

そして、脂を楽しませて、縞鯵らしい香りも漂わせる。

良い熟成の仕事だ。

仕事自体だけでなく構成としても良い。

鯵

山口県産の瀬付きの鯵だ。

脂が乗っていて、香りも強い。

良い意味で鯵の香りを活かしており、魚味として浜田や出水とは異なる事を伝えてくれる。

4日寝かせているそうだ。

鰆

山口県産のブランド鰆、サワライダー。

濃厚な脂はやはり旨い。

しかし、香りと酸味も活かしている点が魅力。

車海老

茹で置きで甘味を伝える仕事だ。

鰹

脂よりも旨味主体の戻り鰹。

程良い酸味もありつつ、強い旨味と鉄っぽい香りを楽しませる。

これは産地、タネの選択が巧い。

さらに、八丈島や大島の【島寿司】からインスパイアされた仕事も奏功。

穴子

ふっくらしていて、ホロッホロ。

対馬を用いてトロトロでない点が良い。

しかし、コースの中で穴子4品とは個人的に非常に嬉しい。

実に広島らしい。

どうしても牡蠣のイメージが強い県だが、穴子と蛸も元々は絶品なので…

鮪の手巻き

すき身を漬けにしている。

旨味と香りが抜群に強い海苔であるが、鮪の香りも楽しませるところが魅力だ。

なお、地方のお店でも鮪の産地を聞いて回る自称「フーディー」がいるようだが、愚の骨頂である。

鮪が少量揚がる地域ならいざ知らず、基本的にピンの鮪は豊洲に集まるので、地方のお店では使用しない選択もアリだ。

ピンの鮪の多くは東京の人気店に流れるものなので、鮪は無視して、他の魚に労力とコストを使った方が良いし、消費者も鮪至上主義から脱却すべき。

これはかつての評論家が鮪を鮨店の花形と決めた事に依拠するのだろうが、現在は状況が変わっており、鮪の漁獲量が下がり、江戸前鮨のお店が地方にも増えた。

この状況を鑑みると、頭が回る作り手・食べ手の選択肢は自ずと決まってくるはずだ。

椀

潮汁ベースの味噌汁。

具は三陸産のワカメで、食感が豊か。

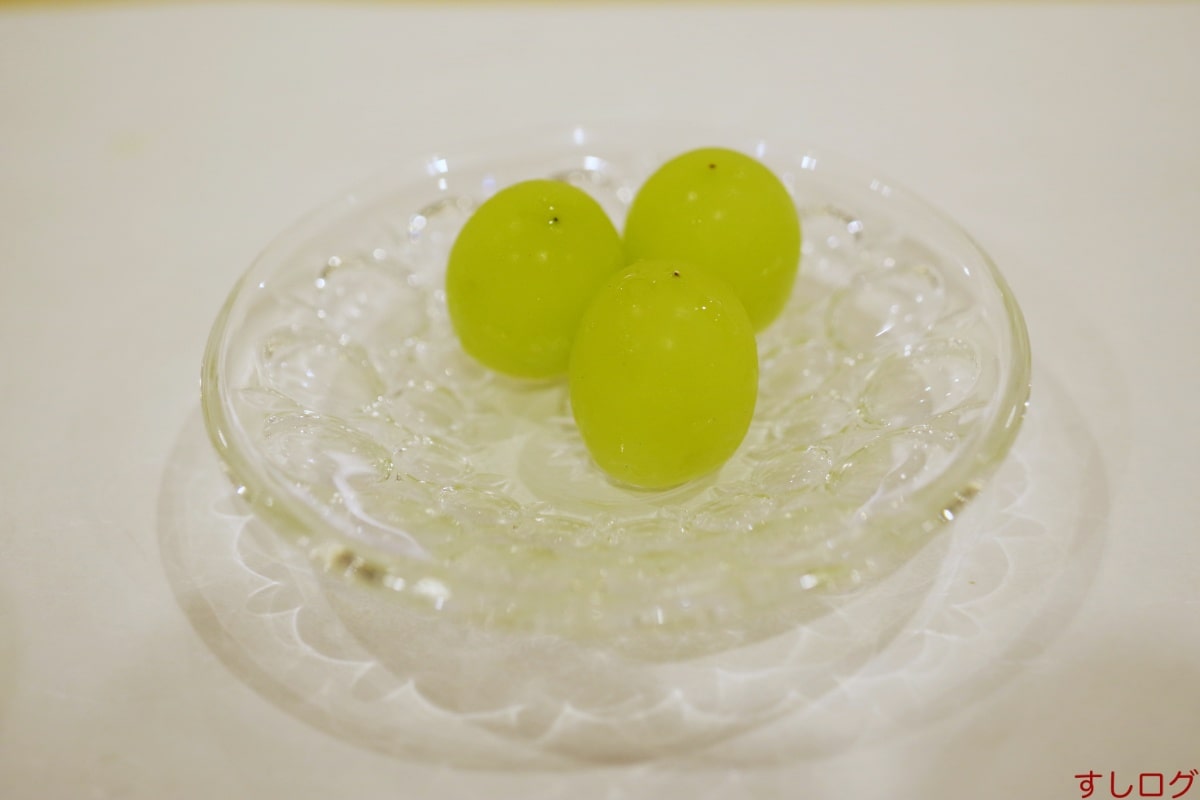

水菓子

三次産のシャインマスカット。

昔から葡萄の名産地だけあり、甘くて美味しい。

以下が2021年9月に訪問した際に頂いた内容です。

伊勢海老出汁の海胆プリン

海胆の産地は北方四島産。

アメリケーヌソースを牛乳で割ってソースにしている。

ミルクの香りがやや阻害しているが、ソースによって海胆のクオリティを補っている。

鱧と松茸

広島産の松茸に、広島産の鱧!

ご当地のものを合わせるとは、「出会いもの」を出す上で嬉しい心配り。

出汁は羅臼昆布に、鱧のアラと九絵のアラ。

よって、パンチがしっかり利いている出汁だ。

鱧もまた魅力的で、脂が乗っている。

九絵、エゾイシカゲガイ、ショッコ

九絵は五島産で1週間熟成、エゾイシカゲガイはご存知の通り陸前高田産、ショッコ(=汐っ子=カンパチ)は長谷川大樹さんからの仕入れ。

ショッコは酸味とクリアな香りが実に爽やかで、旨味もバッチリある。

酸味と旨味のバランスが良く、残り香も気持ち良い。

九絵はしっとり感に軽いむっちり感があり、寝かせの仕事が巧み。

旨味と脂が舌に残る。

付け合わせの塩は地中海の炭塩。

煮鮑の天麩羅

これは意外性があり、かつ魅力的な一品。

サクッと揚げられていて、天麩羅の技術も高く、鮨と天麩羅の仕事が一体化している。

むっちりで柔らかな鮑で、肝も美味い!

呉産の四角豆も魅力的。

酢モツをイメージした九絵モツ

非常にマニアックな一品で、いつもは常連さんにしか出さないそうだ。

九絵のモツは臭みは無く、「強い香り」として楽しませる。

香りと食感を楽しませる料理だ。

自家製の橙酢、酢味噌との相性も良い。

伊勢海老とキャヴィア

伊勢海老は14時間寝かせている。

キャヴィアが添えらえていて、一瞬動揺する。

日本の高級食材と海外の高級食材を合わせる必然性を感じない事が多いためだ。

しかし、味わってみれば杞憂に終わる。

伊勢海老のとろ~り、ねっちり、シャクシャクした身を噛みしめると、甘みが溢れ、キャヴィアと巧く調和する。

香りのバランスも良い。

器はユーモラスでモダンな有田焼。

玉子焼き

卵の香りが活きている玉子焼き。

この後、握りに移行します。

小鰭

なんと広島で一貫目が小鰭!

食感は艶めかしいけれど、〆てきっちり脱水されている。

小鰭の脂や甘みを引き出す仕事で、臭みは無く、皮も柔らかい。

10分10分の〆で、9時に〆たものとの事。

数日寝かせたものを頂いてみたくなった。

ミズイカ(アオリイカ)

島根産。

「天寿しのパクリ」と自重されながら出されている。

天寿しさんとはイカの食感と甘みの強さが違う点が面白い(先方はアカイカを使用)。

また、飛子を使用していない点も味わい的に大きな違い。

鯖

日向灘の半養殖モノの鯖。

生っぽさをのこした〆加減だ。

鮪赤身

産地は大間。

夏よりも酸味が落ち着き、香りが強くなり、脂が乗ってきている事を実感する。

仲卸は広島との事。

鮪カマトロ

筋の食感は割と強く、脂はトロトロ。

血の香りや旨味が特徴的。

鯛

これもショッコと同じく長谷川さん仕入れで、産地は佐島。

広島(や関西)ではレアな産地かと思うが、関東だと鯛が最も美味しい産地の一つだ。

14時に届いたものを軽く脱水している。

旨味が凝縮されていて、身のむっちり感も楽しめる。

鮪赤身

こちらの産地はスペインで、漬けにして提供。

香りと血の香りに加えて、どことなくスモーキーな香りもあるところが興味深かった。

ノドグロ(アカムツ)

韓国産の700グラムで、1週間熟成。

脂が乗っている。

海胆

愛媛産の赤海胆。

濃厚で、香りはスッキリ。

シャリの酸味が活きる味わいの海胆だ。

うなきゅう手巻き

手袋を付けて巻かれている。

その理由は、海苔の食感を維持するためとの事。

確かにこだわるだけあり海苔はバリバリと食感が非常に良く、香りも旨味も抜群である。

温度管理も良い。

その海苔を活かすべくキュウリは水気を除かれていて、食感が良い。

鰻は穴子のように煮ている。

この鰻については養殖モノで、東広島黒瀬の「勝梅園」のものだそうだ。

しかも、ビカーラ種。

煮鰻で甘みも付けられているので厳密な味の違いは分からなかったが、調理法的にはニホンウナギと変わらないと感じた。

ビカーラ種はニホンウナギとは異なる品種で、フィリピンやインドネシアに生息している。

資源量に余裕があり、サステイナビリティを考慮すると素晴らしい試みだ。

関心が高まり、また「中土NAKADO」さんで頂いたナマズも「勝梅園」であったため、現地に見学に伺った。

「勝梅園」ではビカーラ種を黒瀬の綺麗な水で育て、臭みの無い鰻を育てられていた。

▲形状が特徴的なドーム型施設で育てている

▲形状が特徴的なドーム型施設で育てている

試行錯誤されていて、3~4ヶ月で成長するもの、成長に6ヶ月かかるもの、全く成長しないものが2:6:2の割合との事だ。

どうでも良い話だが、施設のシステムモニターがSF的で琴線に触れた。

ちなみに、「中土NAKADO」さんのナマズは三原親方が神経締めしてさばかれたとのことである。

良い協力関係!

椀

鰹、昆布、魚のアラの出汁で、使用する味噌は広島のますや味噌。

赤と白をブレンドされている。

具はシンプルにブラウンえのき。

「鮨 稲穂」さんのWEB予約については、一休経由で可能です。

店名:鮨 稲穂(すし いなほ)

シャリの特徴:広島の赤酢2種類をベースにしたブレンドで、まろやかな味わいを志向するシャリ。

予算の目安:おまかせ16,500円、土日限定ランチ9,900円

TEL:082-545-5458

住所:広島県広島市中区胡町5-7 ウィンザービル 2F

最寄駅:胡町駅から85m

営業時間:火曜〜金曜18:00~23:00(L.O.22:00)、土曜・日曜12:00~14:00、18:00~23:00(L.O.22:00)

定休日:月曜

広島の美味しく面白いお店です。

広島で最高の人気を誇る広島流の江戸前鮨!「壮士」

広島で最高の人気を誇る広島流の江戸前鮨!「壮士」  広島の鮨シーンを盛り上げる気鋭の職人!「京橋 鮨 松」

広島の鮨シーンを盛り上げる気鋭の職人!「京橋 鮨 松」  広島で訪問すべき名店!段原の悠然いしおか

広島で訪問すべき名店!段原の悠然いしおか  広島で訪問すべき旅の目的になるレストラン!宮島口「AKAI(アカイ)」

広島で訪問すべき旅の目的になるレストラン!宮島口「AKAI(アカイ)」  グルメ必訪のレストラン!広島で唯一無二の世界を編む【中土NAKADO(なかど)】

グルメ必訪のレストラン!広島で唯一無二の世界を編む【中土NAKADO(なかど)】 日本全国に各県各様の鮨が生まれる日を切望する、すしログ(![]() @sushilog01)でした。

@sushilog01)でした。

本記事のリンクには広告がふくまれています。