こんにちは、鮨ブロガーのすしログ(@sushilog01)です。

今や世界をまたにかけ、魚の神経締めを様々な国籍の人に伝える「魚の美食伝道士」とも言える藤本さん。

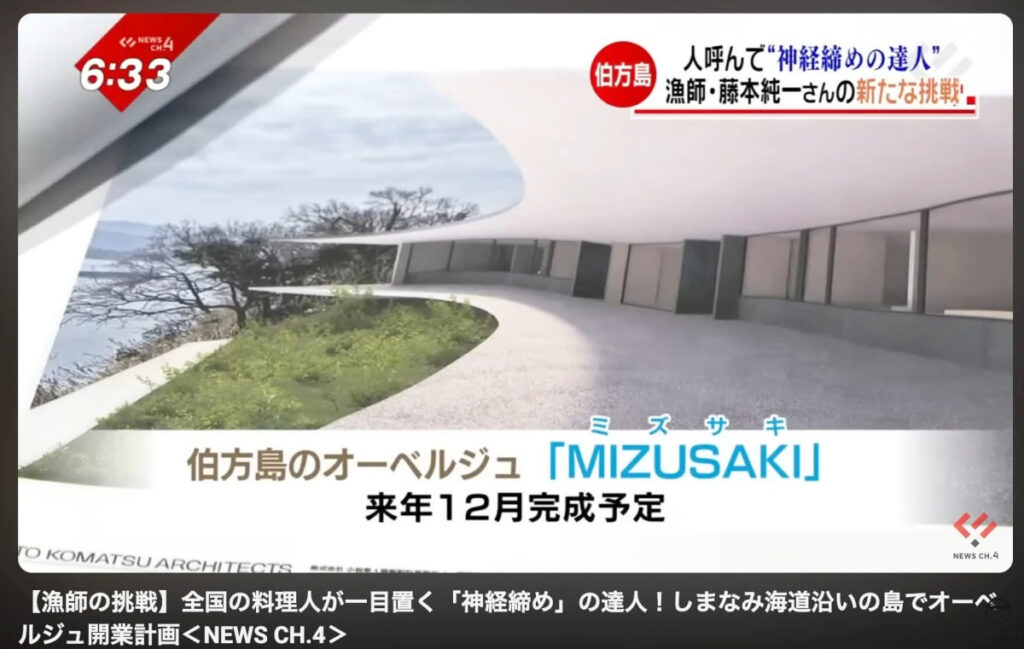

魚の目利きや手当は抜群の技術を誇る名人ですが、伯方島、今治、愛媛の魚に向き合い、その魅力を伝えるべくオーベルジュを作ろうとされています。

本記事では今回参加させていただいた、藤本さんと「恵比寿えんどう」の遠藤親方による、特別イベントの内容を紹介します。

どうやら100人の応募の中から選んでいただいたそうで、光栄至極嬉しい限りです。

さんざん魚を食べてきた自分でも、魚って素晴らしい…本当に美味しいな…と感じるイベントでした。

記事を読んでいただければ、きっと愛媛に行き、藤本さんの魚を食べたくなるはずです!

下記に地元ニュースのYouTube動画もございます。

本記事を読んだ後に、ぜひともチェックしてみてください!

【YouTubeのリンク】

すしログの情報リンク【すしログライブラリー】

すしログの情報リンク【すしログライブラリー】 タップできる目次

今回のイベントは7月に藤本さんの本拠地である伯方島の「赤吉」さんにて開催されました。

「虹吉」は毎回全国の有名料理人とコラボレーションでイベントされている次第ですが、今回は「恵比寿えんどう」の遠藤親方です。

伺う前は「遠藤親方が地魚を用いて、愛媛フルベットの江戸前鮨を握られる」といったイメージでしたが、実際には異なりました。

それは親方が発せられた言葉に集約されます。

すなわち「賞味期限1時間の世界観」。

藤本さんの手による魚のクオリティを最大化すべく、水揚げ、神経締めから短時間で仕事をされる。

それゆえに選択される仕事は伝統的な江戸前鮨のそれよりも、魚の手当、包丁、調味によるところが大きい。

つまり、魚のクオリティをさらに引き上げる「魚の見極め」で魅せてくれる鮨でした。

これは教科書通りの仕事だけでは到達できない仕事です。

結果として、魚の味わいは極めてピュア。

香りと味を満喫させてくれる仕事で、幾つかの魚は「これがこの魚の本当の味なのか!」と感じる程でした。

僕は愛媛の鮨と食を応援すべく「愛媛食材研究会」の記事を書くとともに、あちらこちらで「いま全国で一番、鮨がアツい県」であるとか「鮨好きが今行くべき県」とオススメしてきました。

ですので、愛媛の魚藤本さんの魚は結構食べ込んできたつもりです。

しかしながら、今回は今までとは趣が異なりました。

魚の味については、個々人によって好みがあるかもしれませんが、完全にピュアな魚の旨さは滅多に味わえるものではありません。

調理や調味を施すと、その魅力が失われる可能性があるせいか遠藤親方が選択される仕事は必要最小限であり、シャリについても恵比寿での通常営業とは異なる調整でした。

さらに「虹吉」のイベントが凄いのが包丁研ぎ師のマエストロ・藤原将志さんが参戦されて、常にベストの切れ味で魚を切れるよう研ぎを行われた点です。

用意されてきた遠藤親方の包丁のラインナップにもびっくりしましたが、それらの包丁の魅力を引き出す。

藤原さんのサポートがあって、イベントが最大化されたと感じます。

包丁に関心のない人であれば、「いや、包丁でそこまで変わらないでしょ」とおっしゃるかもしれません。

これは一般人に限った話ではなく、料理人やプロの方にも同様で、例えば全国で名前を知られている「サスエ前田商店」の前田さんは「包丁なんかどうでも良い。切れれば何だって良いんだよ!」と仰っています。

ただ、僕の考えは趣を異にしており、食材に合わせて然るべき研ぎ方で研がれた包丁は食材の魅力をドラマティックに引き出してくれると信じており、今回改めて痛感しました。

それを最もダイレクトに感じたのは、実は魚ではなくて野菜です。

人参を異なる包丁で切っていただいたところ、味が全く異なり思わず笑ってしまいました。

これは他の参加者の人も同様でした。

包丁によって圧倒的な違いが演出されることを体感しました。

野菜でこのような劇的な違いがあるので、魚ならばなおさらです。

魚の手当や切りつけと言った調理法は、日本固有の誇るべき調理法でしょう。

もはやアートと言っても過言ではありません。

僕は料理人でも生産者でもありませんが、食を愛する発信者としてこの固有のアートを多くの人に国内外わず伝えていきたいと強く実感するイベントでした。

「虹吉」の魅力を一言で言うと、「心を動かす、この場所でしかいただけない魚と一流の技」だと感じました。

藤本さんのオーベルジュが無事に完成し、多くの方が宿泊して魚を食され、感動することを願っています。

それでは、実際にいただいたお料理の紹介をいたします。

それでは、いただいたお料理を紹介します。

シャリについては、上記の通り「虹吉」仕様で調整されています。

硬めの炊き加減ながら浸水、炊飯がバッチリ決まっていて芯は無し。

酸味が穏やかなのは「賞味期限1時間」の魚を活かすためで、塩気も然り。

お米の甘味を活かす設計になっていました。

タネを邪魔しない絶妙なバランス感覚で、遠藤親方の試みは奏功していました。

直前まで活きた状態の穴子を、塩のみで炭火焼きに。香りの立ち方が抜群で、一口頬張るとぷりっと弾けてからホロホロとほどけ、穴子本来の甘味と香りが口中に広がる。泥臭さや血の酸化による野趣は皆無で、誰が口にしても卓越した穴子であると実感できるだろう。

身はぷりっぷりでありながらしっとりとした食感であり、香りが抜群!ムダな香りが無い穴子だ。これぞ理想的な穴子の白焼きだと感嘆した。

こちらも直前に締められた鮮度抜群の鱧。「いかに骨切りせずに鱧の味を出すか?」という遠藤親方の挑戦に基づき、腹の部分のみを使用している。鮮度が抜群なため湯霜も不要で、湯霜によって味が一切落ちない美点も味に表れている。力強い食感に白身魚好きとしては心を魅了され、噛み締めるほどに甘味が高まる。骨切り、加熱なしの鱧は正直なところ、未知の味わいであった。これは他店のみならず他の場所では味わえない独自性であり、夏のシグネチャーとしての名刺代わりの一貫目に相応しい存在感を放っていた。

もっちりとした食感から旨味が高まり、クリアーな余韻が印象的だ。めちゃくちゃピュアなキジハタで、煮キリでサッと洗う程度の軽い仕事が魚の持ち味を最大限に引き出している。魚の持つイノシン酸と醤油の持つグルタミン酸の相乗効果は淡い味付けの白身魚に極少量付けた際に最も感じられる。

個人的に刺し身の際に白身魚は調味料なしで先ずはいただくが、数切れある場合や、調味料なしでいただいた時に脂もしくは旨味が強いと感じた時には醤油を用いる。断言するが、白身魚で最初から醤油を付けるのはもったいないので、刺し身でいただく際にはぜひとも意識して欲しい。

香り良い!香ばしく甘い仕上がりで、味噌の香りが良いアクセントになっている。

活の状態から海水で2分程度茹でる絶妙な火入れ。吸盤のコリッとした快感とゼラチン質の旨味、クリアーな香りが楽しめる。

ぶつ切りは香りが芳醇!思わず噛み続けたくなるほどの香りだ。

頭の部分は甘味が強く、香りも異なる。部位ごと、切りつけごとの個性を楽しませていただいた。

「これが本来の旨味と香りか!」と、しみじみ感じさせてくれる真魚鰹。脂が乗っていて甘いが、同時に旨味もある。香りが後から広がり、素晴らしい仕事だ。真魚鰹にありがちな酸を思わせる香りは皆無で、魚の持ち味を最大限に活かした手当であり仕事である。もともと西日本を代表するエース級の魚であり、藤本さんのシグネチャーの一つとなっている真魚鰹。気迫を感じる一貫であった。

しっとり滑らかな身に白板昆布の旨味を上品に乗せている。繊細な小魚に対する丁寧な仕事が光る。

テンジクダイは「赤吉」さんの通常営業でもいただいたことがある、瀬戸内らしい魚だ。この(仕込みが面倒な小)魚を江戸前鮨に仕上げられる発想に乾杯だ!

香り良くゼラチン質がたっぷりと滲み出た椀。昆布とキリッと効かせた塩の組み合わせが良く、鱧の持ち味を椀物として満喫させてくれる。潮汁は魚のクオリティと作り手の魚味の認識力がダイレクトに表れるものである。

これは「赤吉」さんで定番の一品。繊維質が実にタフだ!そして旨い!

甘味を強めに効かせた調味であるが、身の味が濃いキジハタなので不思議と個性的な味わいとして楽しめる(魚の味が弱いと負けてしまう味付けだ)。

鰻も伯方島の川で獲れた天然ものだそうだ。香りがピュアで、天然ものにして脂もクリアーである。海魚だけでなく川魚も出される点が非常に嬉しい。日本料理を愛する人間としては、もともと鯉や鮎などの川魚は宮廷に献上される至高の魚であったのでテンションが否応なしに上がるところだ。

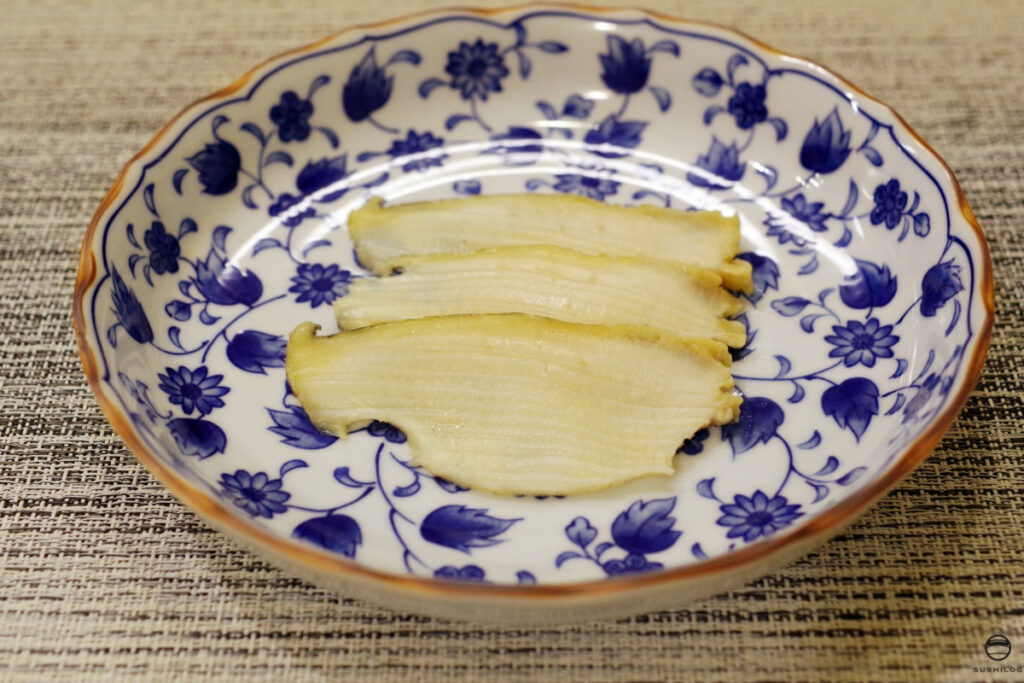

断面の滑らかさが凄い!!つるっつるに切断されていて、人参の甘味が広がる糠漬けだ。藤原さんの研ぎと包丁の妙を痛感した。

夜中の0時に獲れた鱚で、藤本さんが首を折って締めているそうだ。もちろん鮮度抜群。むっちり、パツパツの身を噛み締めると鱚自体の甘味を感じる!適切な締め方と手当によって鱚の味が引き出されるとは勉強になった。

天然ものを生かして3日。香り良く、甘味が強い車海老で、火入れも適切なのでしっとりとした仕上がりだ。

いただく前から抜群の香りにうっとり!香りが本当に素晴らしく、海苔のような香ばしさもある。そして、旨味も強い。久々に心の底から称賛を覚える味わいの鮑であった。松山沖の中島のものとのこと。

甘味が濃厚で、香りにもコクを感じる美味しい海胆。油脂を強めに感じる珍しい海胆で、余韻も長い。この形状で握るとは、凄い技術だ。

ふんわり、ホロホロとほどけ、美味しい穴子だ。広島出身者としてはどことなく穴子飯の香りを感じて感動!瀬戸内の穴子を地焼きで焼いた時の香りだろうか。味付けは軽やかで、食感は焼きつつもホロホロに仕上げている。

珍しい鱧の子には塩を振っただけだそうだ。しかしながら臭みは皆無で香りが良く、魚卵らしい濃厚な味わいがある。

これは「旨い!」の一言に尽きる。

「恵比寿えんどう」の定番。やはり香ばしくてカリッカリで美味しい。デザートまで手抜きのない仕事ぶりに感服である。

参加させていただき魚と鮨の知見が確実に向上し、実に素晴らしい経験となりました。

関連する記事を紹介します。

通常営業時の「赤吉」

名漁師・藤本さんとのタッグで生み出される唯一無二の鮨!今治「赤吉(あか吉)」

名漁師・藤本さんとのタッグで生み出される唯一無二の鮨!今治「赤吉(あか吉)」 遠藤親方の「恵比寿えんどう」

本質と向き合い唯一無二の味を生み出す鮨店!「恵比寿えんどう」

本質と向き合い唯一無二の味を生み出す鮨店!「恵比寿えんどう」 「愛媛食材研究会」の記事

愛媛の食を変える!「愛媛食材研究会」とは?愛媛で訪問すべきオススメの鮨店も紹介!

愛媛の食を変える!「愛媛食材研究会」とは?愛媛で訪問すべきオススメの鮨店も紹介! 愛媛が誇る名職人のアツい鮨「くるますし」

松山を超えて西日本トップクラスの鮨へ!「くるますし」

松山を超えて西日本トップクラスの鮨へ!「くるますし」 タイトル通り愛媛の鮨のレベルを引き上げる「鮨いの」

松山の江戸前鮨のレベルを高める第一人者!ミシュラン星付きの「鮨いの」

松山の江戸前鮨のレベルを高める第一人者!ミシュラン星付きの「鮨いの」 …他にも良いお店がたくさんあるので、リンクから読んでみてください。

きっと愛媛に行きたくなるはずです。

愛媛の鮨と食を応援したい、すしログ(@sushilog01)でした。

本記事のリンクには広告がふくまれています。