こんにちは、鮨ブロガーのすしログ(![]() @sushilog01)です。

@sushilog01)です。

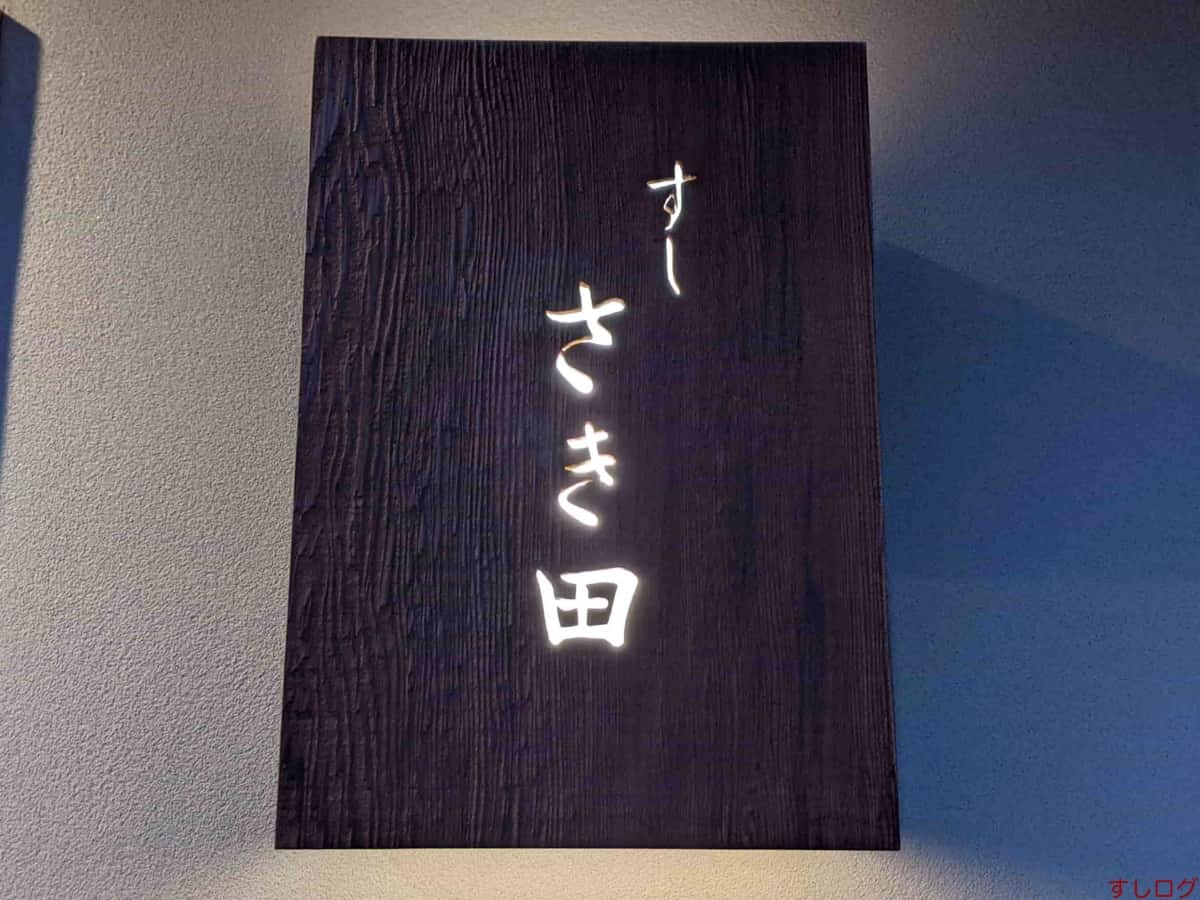

さて、2021年3月に初めてお伺いした「さき田」さん。

崎田親方は仲卸をされた後、今は無き名店の「奈可田」で修業を積まれた職人さんです。

すしログ

すしログ

たとえ自分の生活圏から離れていて、駅から徒歩で30分かかるお店であっても、足を運びたいと思います。

崎田親方は、たとえ時化続きで厳しい時期でも楽しませてくれます。

天候を見越した仕入れと仕事を行われる、信頼できる職人さん。

「仕事で魚を旨くする」生粋の鮨職人だと感じます。

そして、今回、少し期間をあけて訪問したところ、崎田親方の凄さを再認識しました。

非常にシンプルな仕事で、ミニマルなコース設計なのに、全てが他店と違うのは本当に凄い、と。

ブレずに自己の様式の中で味を高め続けることは並大抵ではありません。

タップできる目次

吉祥寺「さき田」の親方・崎田康太郎さんについて

崎田親方は、一言で述べると、実に職人らしい方です。

お話をじっくりさせて頂き、幾つも印象的な台詞をお聞きしたのですが、特に感銘を覚えたのが「鮨で最上でない魚は使わない」と言うお言葉。

他の調理法の方が美味しい魚は敢えてスルーすると言う心意気。

その信念に基づき、崎田親方は車海老と鱚を使用されません。

理由は「天麩羅の方が美味しい」から。

食べ手が全てに首肯する必要はありませんが、職人としての矜持や明確な信念を持つ方は信頼できます。

しかも、実際に上質な味として結実してます。

崎田親方の鮨は見た目こそシンプルですが、他の人とは全く異なる味です。

近年の進歩が目覚ましい鮨ですが、シンプルな方向性で更なる進化を遂げさせている手腕には感服します。

仲卸として市場に勤務された後、街場寿司店から奈可田、久兵衛、中條などで積まれた研鑽が活きています。

ただ、修行で得た技術や知識を補い強化しているのが、崎田親方のセンスと美意識であるのは直ぐに確信しました。

「さき田」の仕事について

他に、頂いて気付いた点を挙げてみます。

- 「寝かせ」の仕事は用いても「熟成」はほぼ使わない

- 脂が過多な魚は率先して使わない

- 米酢と赤酢の2種類のシャリを使うが、見事なまでに両者間の違和感が無い

魚の味わい、「魚味」を精確に理解される職人さんなので、魚好きとして話していて興奮した程です。

面白い話としては、良い魚かどうか見極める方法として「レンチン」を挙げられました。

「電子レンジで温めても美味しい魚が一番美味しい。しかも、自動温めを2回押すのが良い」との事なので、方法論がブッ飛んでいます。

不味い魚はレンチンで正体を現すとの談です。

さらには、「包丁は(柳刃よりも)出刃が一番大切。骨から外す時に、既に味が決まる」とか、「一人でやるのが鮨なので弟子は採らない」など、味を裏付ける名言が目白押しです。

…一部の読者さんは既に感じておられるかもしれませんが、崎田親方は「変わり者」です(笑)

しかし、だからこそ僕は惹き込まれました。

「自分は仕入れと仕込みが大好きなので、弟子に任せる事なんて勿体なくて考えられない」と語られた時の目に、僕は親方の「夢」を感じました。

僕も夢や想像力を大切にする大人なので、勝手にシンパシーを抱いたものです。

料理人は面白いもので、調理センスだけでなく想像力や、夢と言ったポジティブな思考が料理に表れるものだと思います。

崎田親方の想像力のお陰で、魚の美点が活きているんだと感じました。

また、崎田親方は常連でも一見客でも、わけ隔てなく接客されるところも美点です。

当初はつっけんどんに思われるかもしれませんが、よく見ると御料理の説明を全員に細かくされています。

目配りもされていて、そのあたりも職人らしいと感じる次第です。

「さき田」のシャリについて

2種類のシャリについても、通常は両者に強弱が付けられがちですが、崎田親方のシャリは両者が自然に協奏します。

酸味も塩気も割と穏やかで、甘みを使いつつ媚びない味の仕上げで、炊き加減は極硬めです。

硬めを志向するとお米の甘みを感じにくくなるものですが、甘みも感じさせる点が素晴らしい。

握りの技術も高く、成形時に強く握っている印象を受けつつ、見事にパラッとほどけます。

また、温度については一定をキープされています。

シャリの管理は言うまでもなく、シャリ玉をつかんでからの速度が一定で、捨てシャリを行わない点が奏功していると感じました。

「一度触れたシャリは絶対に二度と使わない」とのポリシーが活きています。

さき田さんのおまかせの詳細

おまかせは税込み16,500円の1本です。

都心の鮨バブルなど何処吹く風と言う価格設定ですが、内容は鮨バブルを凌駕します。

明確な哲学のある仕入れと仕事には惚れ惚れします。

2022年6月中旬にお伺いした際の記事

2022年6月中旬に頂いた内容は、下記のとおりです。

本アラ

秋田産。

力強い旨味と脂!

これは相変わらずの美味しさだ。

熱を加えて脂を活性化させないところが崎田親方らしい選択である。

じゅんさい

秋田産。

これもまた定番で爽やかな喜び。

トリ貝、アオリイカ

トリ貝は三重産で、香りと甘味が抜群だ。

にゅるりとした口当たりから確かな食感があり、旬の名残の三河湾のものとして大満足である。

アオリイカは東京江戸前で、濃密にとろける。

口溶けと甘味のパンチを表現する包丁の入れ方だ。

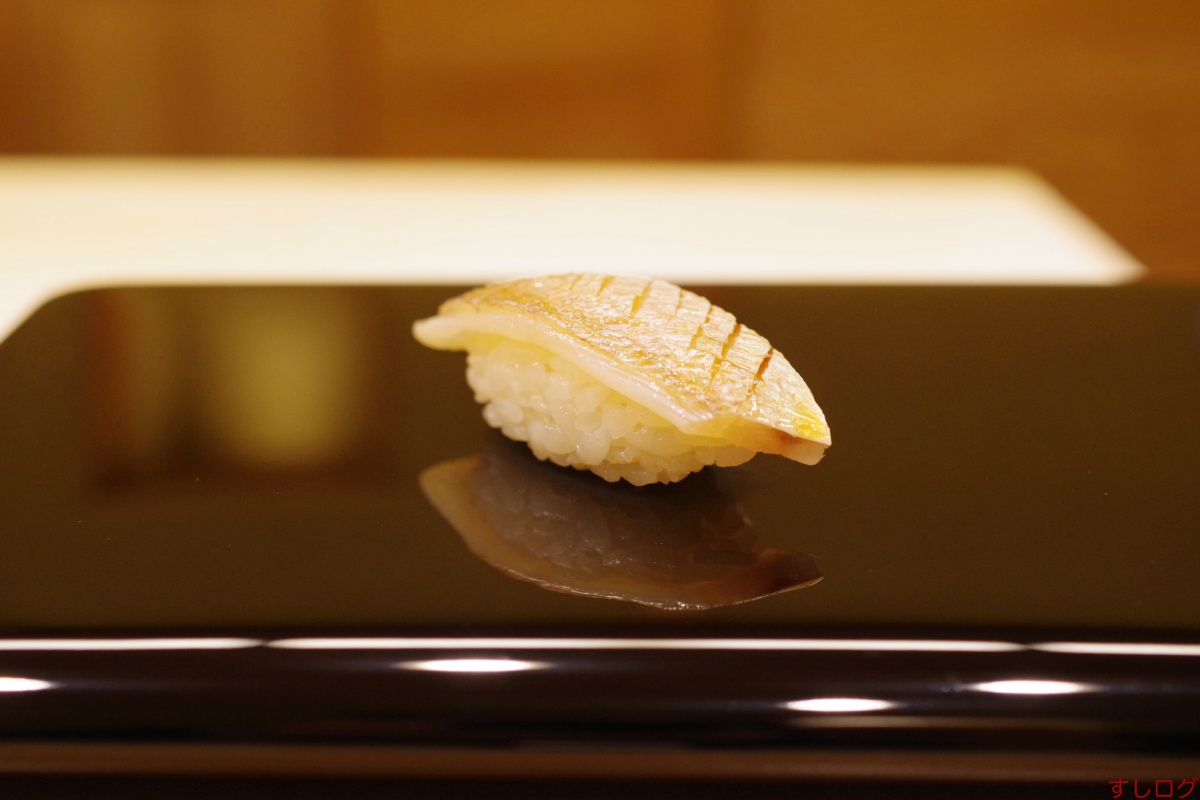

金目鯛

千葉勝浦産。

こちらは炙りで脂を活かしつつ、食感はぷりっぷり。

そして、脂が濃厚な甘さ。

これは素晴らしい仕事!

塩も当てず、寝かしもせず、金目鯛そのものの味を楽しませてくれる。

脂がもっとトロトロで、食感もとろける方が一般的には受けるだろうが、それは金目鯛に対してベストの選択ではない。

冒頭の本アラといい、脂が乗っている魚でも繊細に扱うところが、崎田親方のひねくれた魅力だ。

数の子の味噌漬け

定番の酒肴である理由が分かる味わいだ。

落ち着く美味しさがある。

鰹

気仙沼で揚がったものを千葉でおろした鰹。

酸味が来て、旨味が広がる。

脂はきめ細かい。

濃密な口当たりから深い味わいが広がる。

わかめ

仲卸指定で購入されているだけあり、抜群の食感を楽しめる。

墨烏賊

出水産。

ぷちっと弾け、トロトロととろけ、甘味が強い墨烏賊だ。

崎田親方は出水産の下氷ではなく、水氷で搬送されたものを仕入れている。

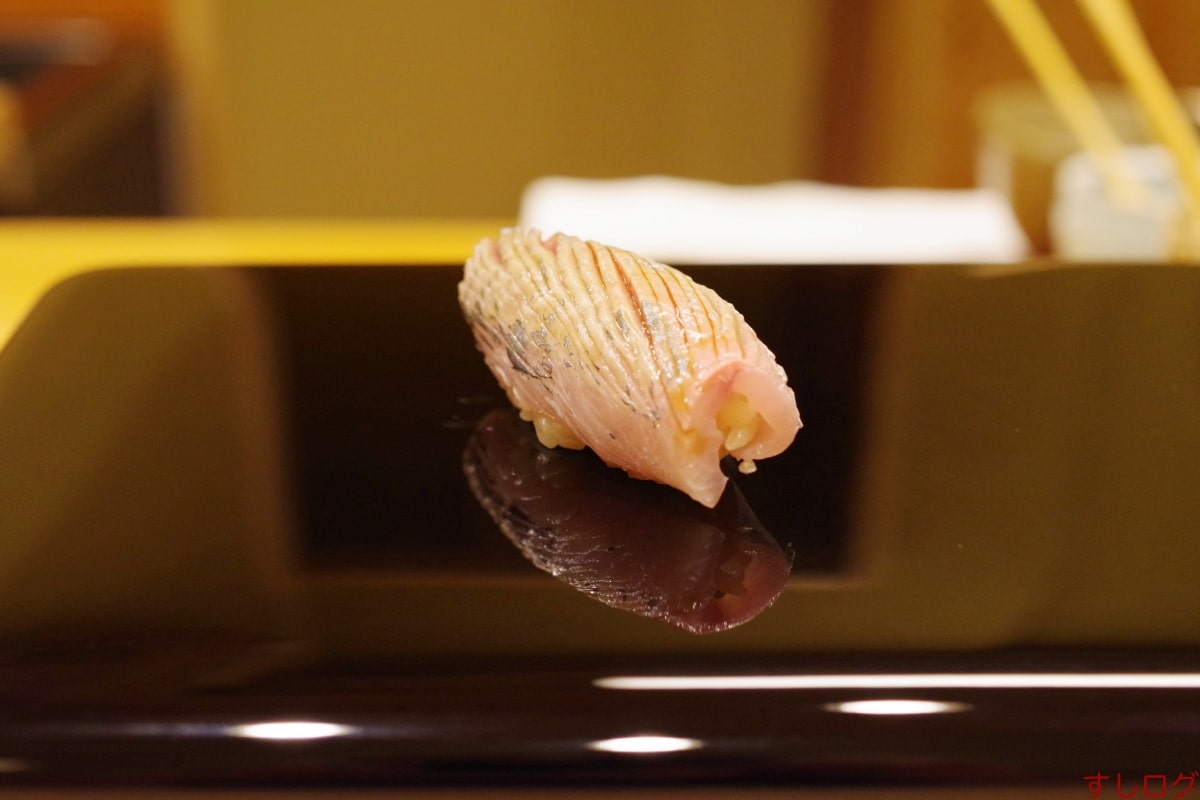

春子

大洗産。

食感はむちむちしつつ柔らかく、ねっちりと舌に張り付きつつしっとりとほどける。

香りが良く、甘味が異様に強い春子だ。

小鯛であるが小型のものは使用せず、大型のものを選び、しかも背中の真ん中だけを使用されている。

甘味が強い理由は仕事で、黄身酢オボロ漬けではなく、黄身酢をスクランブルエッグ状にして漬けているためだ。

お酢も橙酢を使用しながら前面に出ず、調和が取れている。

鯵

出水産。

これは赤酢のシャリを合わせる。

身質はむちっむちで、香りが良い鯵だ。

脂が極端に強くないのに味わい深い。

食べた後に喉から旨味がこみ上げてくる感じの鯵で、実に旨い。

鮪大トロ(蛇腹)

佐渡産の40キロ、定置網。

トロであるがクロマグロの香りが強い。

そして、脂が濃い。

鮪トロ(カマ下)

こちらは、脂がとろっとろで、如何にもなトロである。

前のトロとは異なる野趣を感じさせる香りがある。

さらっと、かすかに漂うところが面白い。

脂以外の面でトロを食べ比べさせるところが魅力的だ。

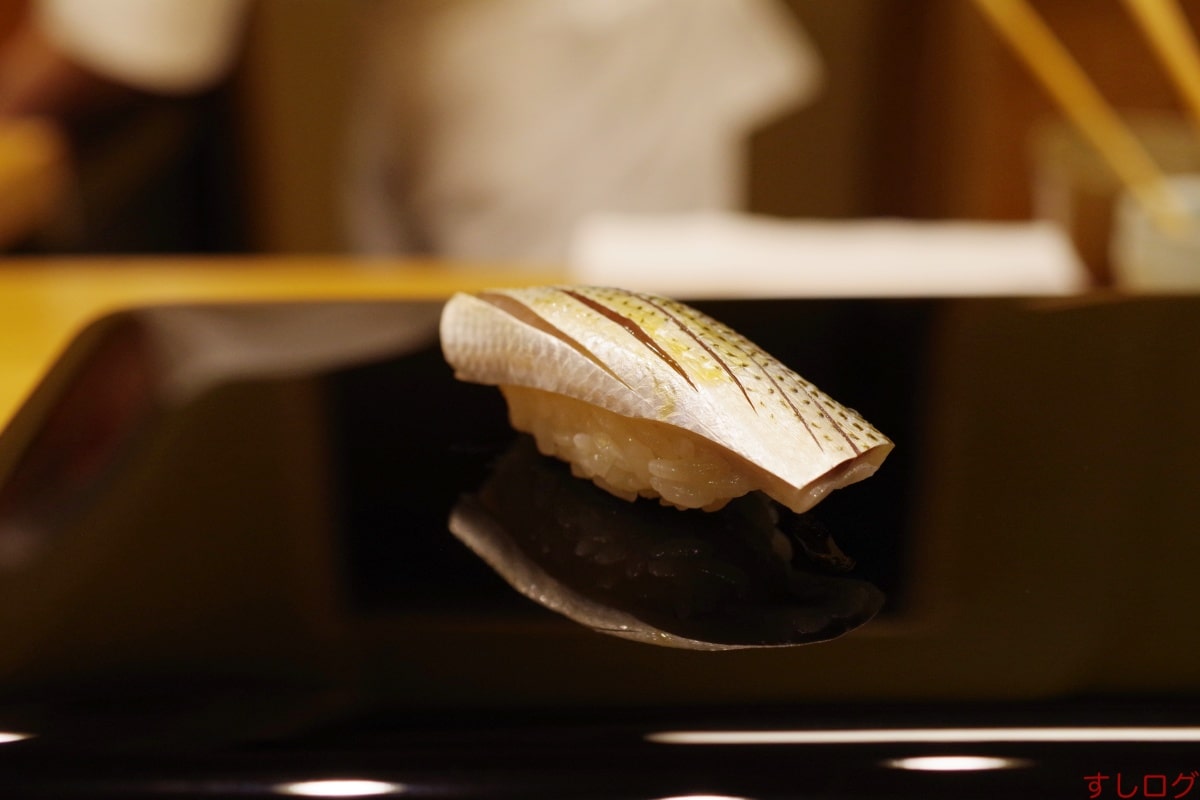

小鰭

天草産。

米酢のシャリで。

旨味が強く、香りが良い。

食欲をそそる香りの小鰭で、時期を考えるとこの仕事は素晴らしい。

ボタンエビ

ぷちりと弾け、ねっちり、トロトロととろける。

甘味が強いボタンエビだ。

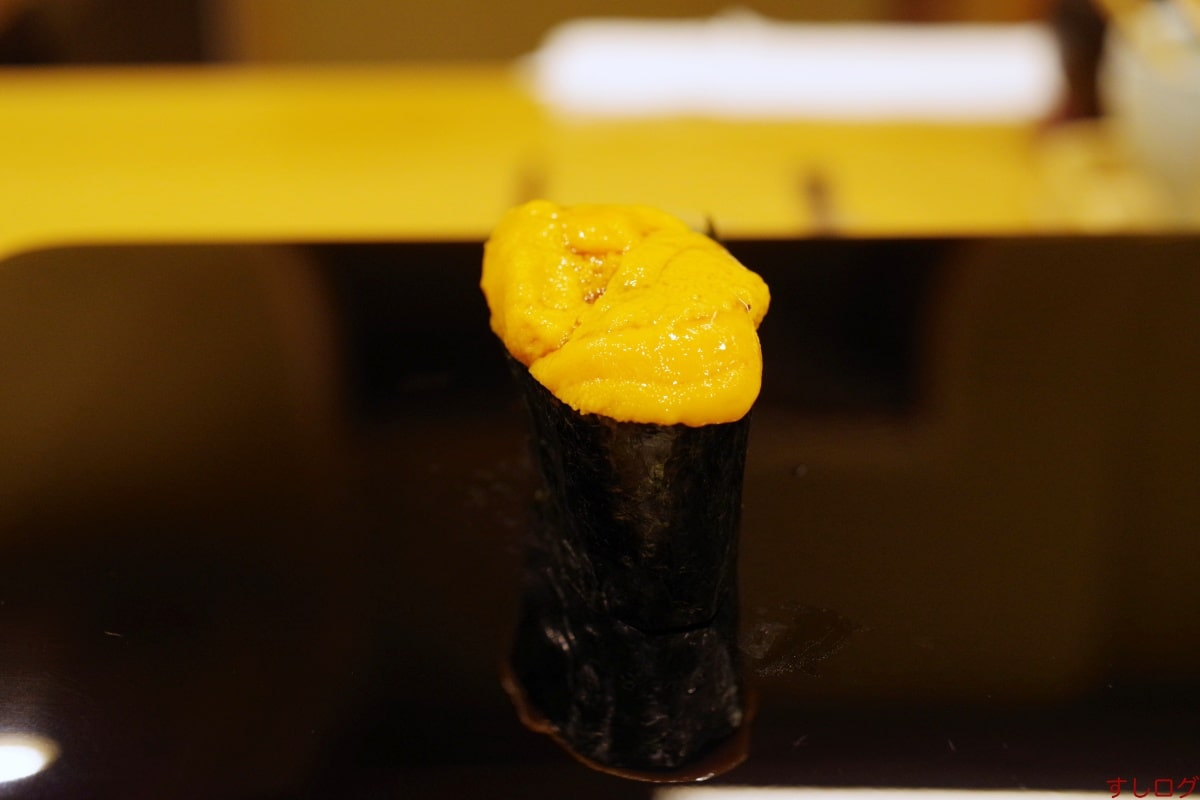

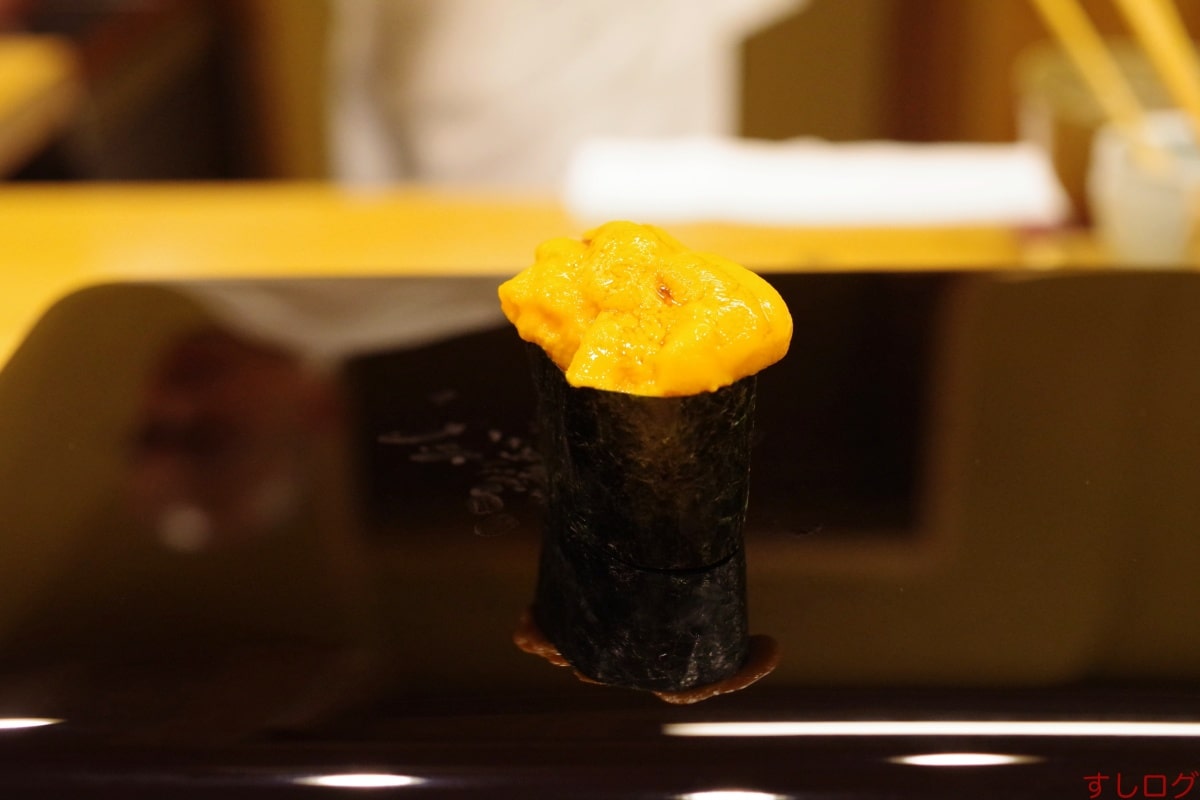

海胆軍艦

小樽産のバフンウニで、甘味が濃密で、香りが良い!

そして、着目すべきは海苔との香りのバランスだ。

シャリも冷ましてから海苔で巻かれていて、海苔をしけらさないよう配慮されている。

海胆はザルで水切りして冷蔵庫で風を当てているそう。

細部への配慮が結実している海胆の軍艦だ。

椀

穴子

とろりととろけつつ、ホロッホロ。

香りがある穴子で、個人的に嬉しい。

玉子

非常に軽いので、しゅわしゅわタイプかと思いきや、弾力もある。

そして、見た目とは裏腹に海老の香りがしっかりである点も意外性がある。

干瓢巻き 追加

食感はゴリッゴリで、味わいは濃厚!

しかし、決して甘ったるくない。

これはシャリ故だ。

シャリの酸味が活きていて、しっかりと組み立てられた今日び珍しい干瓢巻だ。

シャリの温度が高めな点も良い。

2021年7月下旬にお伺いした際の記事

ある猛暑の日にお伺いした際の記事です。

訪問前は時化続きでしたが、バッチリ楽しませて頂きました。

アラ

時化続きでタネが少ないところ、偶然揚がったアラ。

脂がしっかりのっていて、力強い香りを楽しませてくれた。

じゅんさい

敢えて白身魚の次に出されているそう。

その心は?

真夏に1品目で清涼感のある皿を出すと、お客さんが癒されて満足しきってしまい、白身魚の印象が弱まるため。

構成は重要だ。

頂いてみると本当に爽やかで、癒される。

じゅんさいは食感が良く、瑞々しさも香りもある。

上質なモノであることは明瞭だったので、産地を伺ったところ白神山地であった。

白神山地のじゅんさいは広島黒瀬と並んで印象深い産地である。

スッキリ味の土佐酢も美味。

蛸、アオリイカ

蛸は明石、アオリイカは佐島。

蛸はメチャクチャ香ばしい。

食感も良好で、しっとりした繊維質はさっくりとほどける。

塩でぬめりを取った後、水で洗いながら揉んで柔らかくしているそう。

これは昔ながらの仕事。

アオリイカには包丁を深く入れている。

これによってトロトロな食感と強い甘みを引き出している。

熟成を掛けずに包丁で食感と甘みを引き出す仕事は硬派で粋と言える。

ツブ貝

様似産の上質なツブ貝。

山葵と醤油、塩と黒胡椒で頂く。

切り付けの後にしばらく置くことで水分を少し出して、味を引き締めている。

とは言え、食感は瑞々しく、柔らかくもコリコリ。

甘みが強く、臭みは皆無。

数の子の味噌漬け

食感が良く、凝縮したみっちり感がある。

そして、酒粕のような熟成香と甘みが上品に盛り上げる。

鰹

気仙沼産。

食感、味わいともに独特で印象深い鰹。

食感は、ねっちり、とろりと柔らかい。

しかし、決して水っぽいわけではない。

味わいは、脂がたっぷり乗っているわけではないのに、上品に旨い。

鉄っぽい香りも軽やかだ。

さき田さんの仕入れと仕事は、派手ではないが通好み。

色々食べている人であるほど、細部に感動を覚える渋い仕事だ。

そう言えば、前回も鰹が印象深かった。

ちなみに、浅葱についても、刻んでから軽く乾かして香りを少し飛ばしている。

薬味の香りが前面に出てくるのを防ぐためとの事である。

口直しのわかめ

この後、握りに移行します。

ガリ

酸味と辛味が利いている口直しとしてのガリ。

白烏賊

極細切りにしてシャリとの一体感を高めている。

甘みは酒肴のアオリイカほどには強くなく、シャリの美味しさを伝えてくれるタネだ。

烏賊で明らかな違いを酒肴と握りで示してくれるのは面白い。

春子

〆によって確かに締まっているけど、柔らかい春子。

そして、甘い。

橙酢で〆ているそうだ。

シャリの酸味を効果的に活かす味わいの春子である。

鯵

親方は出水産しか使わないポリシー。

脂が程良く乗っていて上品な香り、そして、むっちりと柔らかい。

これは出水らしい特徴。

また、包丁の入れ方が面白く、独特の食感を生み出している。

浅葱と生姜の合わせ調味料は用いず、別々に噛ませている。

鮪中トロ

塩竃産の巻き網で、100キロの魚体。

当日仕入れたものとの事で、再三気にされていたが、味は良い。

同じ時期に頂いた別の仲卸の境港産よりも格段に美味い。

身質は柔らかく、旨味があって香りも良い。

親方はいつも背側を使うそうだが、今回は腹側だそうだ。

鮪大トロ

親方は「はがし」の仕事をやらないポリシー。

筋回りの旨味が減るので、敢えて筋が柔らかいものを選んで使うそうだ。

鮪の選び方に一貫した思想を持っている職人さんは格好良い。

鮪は開店前に切っておき、乾燥させぬように気づかい、温度を上げるとの事。

頂いた大トロは柔らかくジューシィで、夏鮪としては脂が乗っていた。

小鰭

しっとりみしりと、しっかり〆られた小鰭。

酸味も確かに感じるが、決してじゅわりと滲まない点が手練れ。

小鰭が最も弱い時期なので脂の乗りは穏やかだが、〆の仕事で魅せる。

ボタンエビ

純粋にボタンエビの甘みとシャリの酸味や塩気を合わせる潔い仕事。

親方は変わっていて、車海老は天麩羅の方が美味しいので使わないと言うポリシーだ(笑)

ちなみに、鱚も同様に不使用。

どちらが正解というわけではなく、明確な美学・哲学が職人さんには必須だろう。

海胆

余市産。

シャリを少し冷まして、粒をパラッパラにしている。

海胆の温度は低すぎず、それでいて冷たさがある。

しかし、甘みも香りも純粋に強く感じる。

椀

蜆の旨味が濃密で、蜆特有のにおいが全く無い。

殻を使わないのは勿論の事、臭みを皆無にさせるために何度も漉してるとの事。

蛤

蛤は鹿島産しか使わないポリシー。

これは浅草の久いち・出口親方ほかベテラン職人も仰っている。

仕事はクラシカルで、甘みのある漬け込みだが、煮ツメではなく煮キリを使用。

蛤の強い香りを楽しませてくれる仕事。

穴子

旨い。

とろんとしているものの、トロトロに媚びない柔らかさが妙味だ。

玉子

メレンゲも使ってしゅわっと軽やかに、それでいて軽い苦味がある点が硬派。

2021年3月下旬に初めて訪問した際の記事

下記が、春先にお伺いした際の記事となります。

この度頂いお酒

伯楽星純吟850円、梵ときしらず純吟900円など

なお、親方も女将さんもお酒を飲めないため、お酒は訪問された酒蔵や酒屋の方のものを使用されているそうです。

しかし、飲めない体質なのに唎酒師の資格を取られているので、鮨を邪魔しないお酒のみ揃えていて、非常に好感を持てます。

アラ

銚子の釣りモノ。

初手がアラとは驚いたが、頂いて一層驚く!

脂がノリノリで、香りも良い。

酸味がふわっと漂い、野趣と清々しさを合わせ持つ。

脂がメチャクチャ強いのに、他の魚味も良いアラで、一品目から飛ばしてくる!とテンションが上がった次第。

帆立

野付産、天然モノ。

皿を動かした際の動きで、質の高さを予感する。

ぷるんぷるんとプリンのように小刻みに揺れる。

頂けば甘みが強く、香りも抜群。

繊維がぶちっぶちと切れ、食べ応えがある帆立だ。

金目鯛

まず、食感が良い。

脂が多くダレた食感の金目鯛も少なくないが、むちっとした食感を楽しませる。

そして、とろっと脂が溢れる。

脂が乗っているのに端正な食後感の金目鯛。

これは包丁の仕事が奏功している。

骨から瞬時に断ち、サクの状態でも手数が少ないからこその食感だろう。

蛍烏賊

春の鮨店定番の蛍烏賊だが、もちろん丁寧に骨や眼が除去されている。

数の子の味噌漬け

香りよくジューシィで画期的な味わいの数の子。

白味噌と酒粕の香りが良い。

鰹

昨晩獲れたケンケン鰹(和歌山)との事。

軽く煮キリにさらしてから提供。

ぷちっと弾け、みっちりした身がジューシィにとろけ、血の野趣を漂わせる。

余韻はひとえに爽やか。

字義通りの「初鰹」ではないが、これは!!と唸る鰹であった。

鰆

軽いスモークにして、芥子醤油で提供。

スモークの塩梅が上品。

また、塩を当てずに上品に水分を飛ばしている点が印象的。

鰆は香りを楽しむ魚ではないのでスモークを用いるそう。なるほど。

ワカメポン酢

この後、握りに移行します。

ガリ

薄切りながらシャキシャキした食感で、酸味と辛味も強い。

ガバガバ食べるのではなく口直しとして頂くガリの典型例。

墨烏賊

鹿児島産。ぶちっぶちっと波状的に伝わる食感が良い。

そして、とろりととろけ、墨烏賊ながら甘みが残る。

春子

実に軽やかな春子。

酢橘の香りがふんわりと上品に漂い、甘みが高まり、最後に酢飯がキリッと引き締める。

鯖

生姜を使用。

みしっとした後に、とろっとろと脂が溢れる。

これは旨い〆加減。

鯖には甘酢を当てている。

その心は、「鯖の鮨は鯖か酢飯のどちらかを甘くすべし」と言う哲学があるため。

生姜の使い方も巧み。

赤酢のシャリとの相性も良く、仕事とシャリの計算も上手い。

鮪赤身

沼津産。わずか2秒ほどの漬け。

むちっとしているが、非常に柔らかい。

旨味が強く、香りは穏やかで、血の野趣が上品に漂う。

漬けの時間が2秒なので、ねっちり感は無く、鮪の柔らかい食感を楽しませる。

鮪中トロ

沼津産で赤身とは異なる魚体。

脂が強く、甘い、そして香りもふんわりとある。

室温で馴染ませる事無く美味しい中トロで驚く。

理由はなんと、焼けの鮪との事であった。

脂の融点を上げなくても良い鮪を求め、さらに自ら握る際の手の温度で溶けるようなトロを求められているそうだ。

小鰭

30分以上〆つつ、むっちり且つしっとりした食感で、旨い。

〆時間が長いのに塩も酢も穏やかで上質。

同時に、皮の柔らかさが斬新に感じる。

「鮨は小鰭にとどめをさす」とは昭和初期の鮨通、永瀬牙之輔の至言。

それを感じさせる崎田親方の仕事である。

ボタンエビ

車海老よりもシャリとの一体感を求めてボタンエビを使用されているそうだ。

むちっとした身は、すぐにトロトロとろけ、シャリと一体化する。

バフン海胆軍艦

浜中のバフン。甘みととろけ方は安定感。

蛤

煮ツメではなく煮キリで提供。

つまり、漬け込みで食わせる仕事。

蛤の香りを楽しめる漬け込みで、余韻が実に蛤らしく滋味を感じさせる。

仕込みが凄く、なんと大型の蛤を提供前に削っていて、漬け込みの時間は2週間。

敢えて穴ツメ(現在一般的になっている煮ツメは穴子の煮汁と骨で出汁を取って煮詰めたものである)もハマツメ(昔は蛤には蛤出汁の煮ツメを使用していた)も使用されない選択をされている。

椀

穴子

とろっとろで柔らかくも穴子の繊維質を楽しませる煮加減で、これは嬉しい。

甘みも程良い。

玉子

きめ細かいカステラ玉子で美味。

さき田さんの立地と雰囲気

冒頭の通り吉祥寺駅からかなり離れた場所にあります。

実は僕は18歳の頃から10年近く三鷹周辺に住んでいたので、吉祥寺は週1~2回行っていました。

当然さき田さんの前の通りも数えきれないくらい通った事があるのですが、お店の開店は2017年11月25日なので、僕が引っ越ししてから随分経った後でした。

久々に吉祥寺駅に降り立ち、桜が咲き誇る井の頭公園を歩いてお店に向かう時には、感慨深く感じました。

あまりにも様々な思い出があるので。

なお、吉祥寺に特別な思い入れが無くとも、初回は歩いて訪問する事を強くオススメします。

バスも数多く走っていますが、道中の景観が良いので。

バスやタクシーで訪問するよりも、お店で感じる感覚が変わるかと思います。

店内は非日常感と寛ぎを感じさせてくれる数寄屋造りで、靴を脱いで上がります。

客席は掘り炬燵で、カウンターは低い位置にあります。

洒脱な舞台、と言う印象を抱きました。

使用する器や店内の置物にも非凡なセンスがあり、親方は鮨職人であると同時に、美的センスもお持ちの方であると冒頭で実感しました。

贅沢な空間と、畳と掘り炬燵による寛ぎは、都心では中々味わえないものです。

さき田さんのお店の情報と予約方法

予約についてはお電話のみとなります。

女将さんとお二人で切り盛りされているので、営業時間を外してお電話しましょう!

店名:さき田(さきた)

シャリの特徴:米酢と赤酢の2種類のシャリを併用し、両者が自然に馴染む。極硬めでぱらりとほどける。

予算の目安:おまかせ16,500円

最寄駅:吉祥寺駅から1,700m

TEL:0422-71-3133

住所:東京都三鷹市下連雀1-9-17 Kビル1F

営業時間:月~土18:00〜19:00(最終入店)、日12:00~夜営業なし

定休日:火曜

【関連する記事】

「奈可田」の圧巻の系譜を知りたい方は、こちらの記事を是非

生活圏になくても個性があれば通い続けたい、鮨ブロガーのすしログ(![]() @sushilog01)でした。

@sushilog01)でした。

本記事のリンクには広告がふくまれています。