こんにちは、鮨ブロガーの、すしログ(@sushilog01)です。

本記事は「旬の魚」をご紹介する「旬魚の世界シリーズ」です。

当シリーズでは、旬の魚の魅力を鮨ブロガーならではの目線で解説していきます。

今回は「クルマエビ(車海老)」についてご紹介します。

すしログ

すしログ

楽しんで頂ければ幸いです。

▼シリーズのまとめ記事はこちらです

クルマエビ(車海老)の基本情報と旬は?

標準和名:クルマエビ(車海老)

通称・別称:サイズによって呼び名が変わり、サイマキ(10cm以下)、マキ(10~15cm)、クルマエビ(15cm以上)と呼ばれる

英語名:Kuruma prawn, Kuruma-ebi

旬:6月~8月 ※通年を通して美味しい海老ですが、通念上は夏が旬です

クルマエビ(車海老)についてのすしログ的コメント

一般的に、養殖モノは冬が旬とされますが、天然モノは夏が旬です。

クルマエビは江戸料理では無くてはならない素材。

鮨のみならず天麩羅でも重視されています。

天麩羅では幼エビ(サイマキ)が多用され、鮨では大型が好まれます。

中でも、すきやばし次郎の小野二郎氏は成人男性でも一口で食べるには気合いがいるくらい大きなクルマエビ、いわゆる大グルマ(20cm〜)のみ使用されます。

そのため、すきやばし次郎の系譜の職人さんや私淑する職人さんは同じく大グルマを用いる事が一般的です。

ちなみに、クルマエビが江戸前鮨で好まれる理由とは何でしょうか?

直接的な理由はかつて江戸前~東京湾でたくさん獲れた事かと思いますが、間接的な理由が他に幾つかあるのではないかと思います。

つまり、クルマエビの色、形、味。

上質なクルマエビは鮮烈な朱色の縞が鮮やかで、江戸好みの色合いに思います。

そして、堂々たる姿。

江戸時代のシャリは巨大であったのは広く知られるところですが、大型の車海老ならば調和が取れたのではないでしょうか。

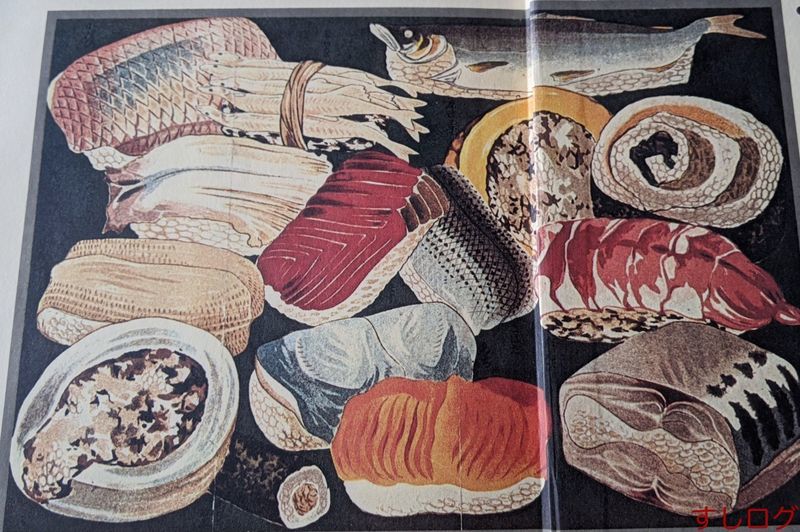

江戸前鮨の開祖とされる華屋與兵衛(はなやよへえ)の握りの絵を見ると、実際に大きなシャリにクルマエビが鎮座しています。

さらに、クルマエビが冷めても甘みが強い海老である事も一因でしょう。

当時は今とは異なり先に茹でておく「茹で置き」の仕事が一般的で、さらに酢にくぐらせる事もありました(くぐらせると発色が良くなる)。

よって、甘みが強く、保存が利く車海老が味の面でも適していたと考えられます。

ただ、昔の「茹で置き」は味を考慮しない事も多々あったそうです。

クルマエビの「茹で上げ」の重要性については、小野二郎氏が熱っぽく語っておられます。

再びお名前が登場しますが、従来の車海老は味は二の次で、盛り合わせの彩りに紅白の縞模様が映えるから使用されていたそうです。

小野二郎氏は海老の甘み、香り、食感を引き出すために仕事を更に進化させたと言えるでしょう。

もともとはクルマエビの握りは大阪鮓の影響を受けており、海苔や甘辛く炊いた椎茸を刻んで酢飯に混ぜ、さらに甘みを付けた芝海老オボロを噛ませる事が多かったそう。

これらはシャリの酸味を緩衝するのが目的であったとされます。

江戸時代におけるクルマエビの握りとは、完全に「甘み担当」であった事が分かります。

しかし、今では一周回っている状況。

「茹で上げ」至上主義に陥らず、「茹で置き」でも美味しい(=クルマエビの甘みを活かす)仕事を考える職人さんが増えていて、どちらが正しいと言えないところが面白いと思います。

クルマエビ(車海老)の鮨における仕事(調理法)

- 茹で上げ(蒸し上げ)

- 茹で置き

- 生

現在主流な順番です。

先述の通り、もともとは「茹で置き」が主流であり、冷めても感じられる甘みを引き出すのが江戸前の仕事でした。

最近は握る前に茹でる「茹で上げ」のお店が増えており、特に若手職人さんは軒並み「茹で上げ」です。

茹でずに蒸す職人さんもいらっしゃいます。

「茹で上げ」は甘み、香り、柔らかさの全てが実現しやすいので僕も好きな仕事です。

ただ、たまに背ワタの処理が甘く、臭みを感じる事があるのは残念です。

「茹で置き」だとそのような経験が無いので、「茹で上げ」のお店で初めて遭遇した時は不思議に思いました。

そこで自分でもクルマエビを10数尾茹で上げ、個人的に推察した結果、これはお弟子さんのスキル不足だと結論づけました。

つまり、「茹で上げ」の海老は熱いので、スキルが足りない職人さんの場合、背ワタの処理が疎かになってしまうのです。

また、逆に海老味噌を全て取り除いてしまう職人さんもいらっしゃいます。

ベテランの職人さんの多くは背ワタを綺麗に取り除きつつ、海老味噌を残す事に尽力されています。

クルマエビの茹では圧倒的多数のお店でお弟子さんが担当されていますが、親方は目を光らせた方がベターだと思います(笑)

超人気店やミシュラン星付きのお店でも臭みを経験した事がありますが、クルマエビは当然1人1尾のタネで他の魚のように親方が試食できないため、気付かずにお店のトラップとなっている事が多いのではないかと推察します。

なお、たまにクルマエビを生で出すお店もありますが、あれは味よりも鮮度や意外性を楽しむものだと思います。

プリプリで瑞々しい食感が持ち味で、香りや甘み、仕事の面白さなどは茹での次なので、別物として味わうのが良いでしょう。

最近では上質な生のボタンエビも空輸で入手出来るので、生の場合クルマエビよりもボタンエビの方が美味しいかもしれません。

食べる時はここに注目!

鮨で車海老を食べる時に注目するポイントはこちら!

- 甘み

- 食感

- 香り

クルマエビの最大の魅力が甘みである事は、江戸時代も現在も変わりません。

「茹で置き」だろうが「茹で上げ」だろうが、甘みの強弱がクルマエビを食べる際のポイント。

そして、食感。

これも「茹で置き」だろうが「茹で上げ」だろうが、硬いのは残念です。

凝縮感を演出する仕事であっても、しっとり感が無くては高級海老が台無しとなってしまいます。

また、甲殻類特有の食欲を刺激する香りも楽しみの一つですね。

ただ、香りの面においては「茹で置き」よりも「茹で上げ」の方が有利だと思います。

しかし、「茹で置き」については、決して悪いと言うわけではありません。

実は僕も当初は「茹で上げ」こそが正解だと思っていたのですが、センスのある職人さんは「茹で置き」でも海老の甘みを引き出し固定します。

しかも柔らかいままで。

海老をいつ茹でるかは、職人さんのセンスと当日のタネの構成次第だと思う次第です。

若手~中堅の職人さんで「茹で置き」を選択する方は、決して古臭いのではなく、確固たる理由に基づいているのだと確信します。

掲載した写真のお店

▼シリーズのまとめ記事はこちらです

鮨と魚をこよなく愛する、鮨ブロガーのすしログ(@sushilog01)でした。

本記事のリンクには広告がふくまれています。