こんにちは、鮨ブロガーの、すしログ(@sushilog01)です。

本記事は「旬の魚」をご紹介する「旬魚の世界シリーズ」です。

当シリーズでは、旬の魚の魅力を鮨ブロガーならではな目線で解説していきます。

今回は「コハダ(小鰭)」についてご紹介します。

すしログ

すしログ

楽しんで頂ければ幸いです。

★全国6,500軒以上を食べ歩く食好き

☆鮨の食べ歩きは15年以上のキャリア

★「すしログ」のTwitterでは幅広い情報を、インスタは鮨・魚介料理に絞ってます

☆「すしログ鮨会」やブログに書けない情報は、すしログの公式LINEにて

★noteに、鮨に詳しくなれる「鮨カレンダー」を連載しています

▼シリーズのまとめ記事はこちらです

コハダ(小鰭)の基本情報と旬は?

標準和名:コノシロ(鰶)

通称・別称:

出世魚のため、シンコ(新子)、コハダ(小鰭)、ナカズミ、コノシロと名を変えます

英語名:Gizzard Shad

旬:10月~1月

コハダ(小鰭)についてのすしログ的コメント

幼魚であるシンコについては、8月の記事に書きました。

鮨と言えば、コハダ!

「鮨はコハダに止めを刺す」と言われる理由に、鮨好きならば心から深~く納得するところですよね。

職人の腕によって、これほど複雑に味を変える魚は珍しいのではないでしょうか。

しかも、調理自体は複雑ではなく、塩で〆、酢を当て、寝かせると言うシンプルな仕事なのにも関わらず…。

そして、高級魚でもないのに、鯛や鮪に匹敵する存在感を放つと言う粋なところも魅力!

コハダを頂けば職人の腕と嗜好が見える為、鮨好きの心を惹きつけるのだと思います。

コハダは上記の通り出世魚なので成長に伴い名前を変えますが、鮨になるのは大型のコノシロ以外。

コノシロは郷土寿司では見かけますが、シャリ=江戸前鮨の酢飯との相性はコノシロサイズだと厳しいところです。

なお、呼び名とサイズ感の目安は、以下の通りです。

- シンコ:4cm~5cm

- コハダ:7cm~10cm

- ナカズミ:13cm程度

- コノシロ:15cm以上

コハダは古来の鮓(笹巻毛抜き鮓)や昔の江戸前鮨では塩を非常に強く当て、味よりも保存性を高める〆加減でしたが、最近は味を第一とする〆加減に変わっております。

(参考:笹巻毛抜き鮓)

(参考:笹巻毛抜き鮓)

賞味ポイントは後述しますが、見た目と共に味わいが玄妙な、ザ・江戸前鮨と言うタネだと思います。

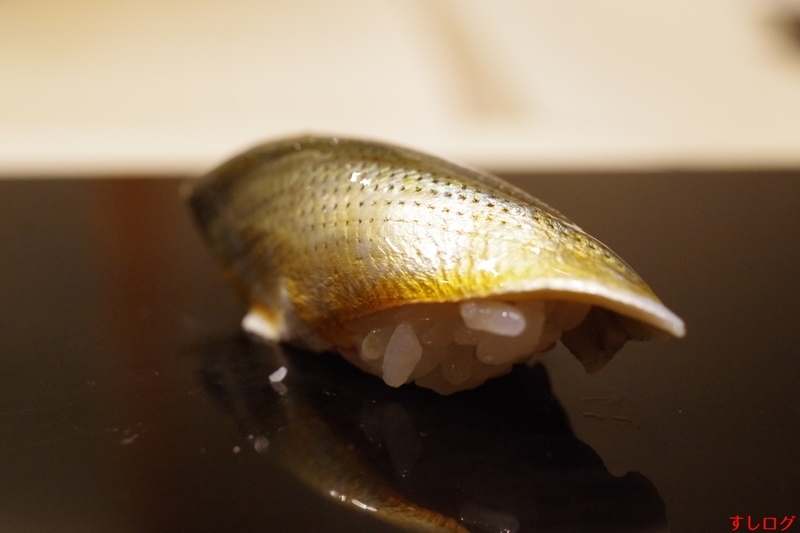

銀色に輝く皮目、凛々しく存在感を放つ黒い斑点…見た目も粋な鮨種です。

コハダ(小鰭)の鮨における仕事(調理法)

コハダ(小鰭)の鮨における仕事(調理法)は以下の通りです。

- 〆

- 寝かせる

塩で〆て、酢を当てて、コハダの魅力を凝縮して引き出します。

捌きたては水分が多い魚なので、塩による脱水が不可欠。

汗をかいてきた(=水分が出てきた)コハダはピンクの身に光を含んで艶めかしい。

コハダは小さな魚なので、〆の技術で味が大きく異なります。

〆た直後は味わいがこなれてないので、寝かせる事が必要です。

朝〆て当日の夜に頂く事も可能ですが、数日寝かせる事でコハダらしさが引き立つ。

即ち、小骨が溶け、皮目がしっとりし旨味が凝縮され、特有の香りがまろやかになる。

そして、塩気が回り、酢の酸味をまとったコハダは当日〆よりもシャリに馴染みます。

自分で作って1日置きに味を観測した事もありますが、矢張り2日は置いた方が良いと感じました。

食べる時はここに注目!

鮨で小鰭を食べる時に注目するポイントはこちら!

- 旨味

- 香り

- 身の食感

- 皮の食感

「旨いコハダを食べると喉が鳴る」と言ったのは、名店・すきやばし次郎の小野二郎氏。

喉が鳴るほど旨いコハダは、もともとの素材力に加えて〆の仕事ありきである事は否めないでしょう。

しっかり〆て旨味を凝縮したコハダこそ、コハダのあるべき姿。

食感を柔らかめに仕上げるとしても、〆方が甘いと旨味が凝縮されずに水ッぽくなってしまい、完全に「なまくら」なコハダとなってしまいます。

さらに、コハダの嫌な部分の香りが立ち、下品な香りに感じてしまう可能性もあります。

まずは旨味と香りが十分に感じられるかが、美味しいコハダの判別ポイントです。

次に身の食感。

文中に既述の通り昔は保存性ありきの〆加減でしたが、現代はある程度柔らかさが求められます。

(※昔ながらのバッチリ〆のお店も数軒あり、そちらは古風な魅力を伝えてくれますが、一般論として)

ただ、「柔らかさ」と言っても前述のように水ッぽいものは論外。

旨味が凝縮されていながらしっとりと柔らかいコハダは感動を与えてくれます。

逆に、強く〆て昔ながらの仕事を感じさせつつ、繊維質の歯切れが良い仕事は、意外性があり、それもまた感動的。

しっとりな場合は食感のインパクトと初速が魅力で、強い〆の場合は噛みしめる喜びが魅力だと言えるでしょう。

最後に、コハダ好きでも好みが分かれるのが、皮目の食感ですね。

あたかも皮が無いかのように柔らかいコハダが好きな人もいれば、むしろ食感や舌ざわりを求める人もいます。

どちらも異なる魅力があり、〆の仕事に加えて包丁の入れ方で変わってきます。

掲載した写真のお店

▼シリーズのまとめ記事はこちらです

鮨と魚をこよなく愛する、鮨ブロガーのすしログ(@sushilog01)でした。

本記事のリンクには広告がふくまれています。