こんにちは、焼鳥が大好きな、すしログ(@sushilog01)です。

さて、江戸川橋にあった「焼鳥 茜」さんが麻布十番に移転しました。

【神楽坂・焼鳥茜】確かな腕で個性的な焼き鳥を生み出す名職人!

【神楽坂・焼鳥茜】確かな腕で個性的な焼き鳥を生み出す名職人! 親方の林さんは、もともと凄腕の焼鳥職人でしたが、移転されて更に高次元へと焼鳥を昇華。

もはや「焼鳥」の枠を超えた日本料理の世界を生み出されていて、焼鳥がブームになった今の世にふさわしい一軒だと確信しました。

僕は東京だと、六本木「燃es」の沼能さんと並ぶクリエイティブな職人さんだと感じていましたが、その思いが強まりました。

林 裕太親方は今後の焼鳥・鳥料理シーンを牽引する手練れです!

まだ正式オープン前なので食べログのスコアは付いていませんが、将来どこまで上がるのか楽しみです。

また、ミシュランなどの海外のアワードにもふさわしい一軒だと確信します。

【2025年4月追記】

再訪しました。期待値を高めまくって訪問しましたが、初回を超える美味しさに感動しました。

林親方の鶏の部位の味と香りに対する向き合い方や部位の魅力をあくまでも調理で活かそうという試みが崇高な営為であり、これぞ焼き鳥の先端である。圧巻…!と、気づいたらメモしていました。

すしログの情報リンク【すしログライブラリー】

すしログの情報リンク【すしログライブラリー】 「酉囃子(とりばやし)」さんは2025年2月のオープンですが、前身となる「焼鳥 茜」さんは2016年7月にオープンしました。

僕がお伺いしたのは2019年でしたが、お店のオープン当時はまだ今ほど焼鳥ブームが加熱しておらず「ブーム前夜」であったと思います(現在のブームは2020年〜2021年以降にオープンした超人気店が起爆剤となり、2015年〜2016年から続いているお店もブレイクして相乗効果的に広がっている印象です)。

僕は昔から創作的な焼鳥・鳥料理が大好きで、全国を巡っていました。

創作性の観点では東京よりも関西の方が強く、大阪の「かしわや闘鶏(現・かしわや泰 美酒佳鶏)」さんや「焼鳥 市松」さん、あるいは生産者が鳥料理を供する滋賀の「じどりや穏座」さんなどに感銘を覚えました。

当時は「東京の焼鳥は真面目な印象」と思っていたので、「焼鳥 茜」の林親方に出会って東京の焼鳥の未来を明るく感じた次第です。

そして、友人・知人から「おすすめの焼鳥店は?」と聞かれる度に必ず店名を挙げていました。

今回、いわば期待に満ち溢れた訪問となったのですが、実際に頂いた御料理は期待を遥かに超える完成度でした。

端的に魅力を挙げると以下のとおりです。

- 鮨店のような空間で、目の前で調理する即興性

- 熱源を複数組み合わせて食材の魅力を引き出す

- 野菜で日本の季節感を表現

- 塩味、旨味、脂分の適切なコントロール

- 構成力

お店の凄さを一言で述べると、林親方は鳥料理としても日本料理としても先に進めている点です。

焼鳥の本質的な魅力に向き合った上で、熱源を見直し、焼鳥を根幹から再提案する意欲が満ち溢れています。

鳥の魅力を最大化するため、ウバメガシ(備長炭)だけでなく薪も併用され、さらには藁も活用されています。

いわば「火・炎を多用できる日本料理」が、ここにあります。

他の焼鳥店よりも明らかに凄いと感じたのは、使う食材の幅のみならず即興性にあります。

鳥だけでなく野菜を同時進行で調理して出されるのですが、味わいにしても提供方法にしても必然性があります。

「コースを作るための選択」ではなく「食材を活かすため」に選択した結果、独自のコースが編まれていると感じました。

使用されている鶏・鳥肉は以前からおなじみの高原比内地鶏と愛知鴨に加えて、銘柄を縛らずに幅広く使用されるご意向です。

その心は、日本全国の鶏の魅力を世界に伝えたいため、との事なので食好きとしては楽しい限りです。

実際に同一部位で異なる銘柄の食べ比べを提供されていて、心をガシッとつかまれました。

また、ゆくゆくはジビエも使用されたいとの談なので期待が高まります。

そして、鳥料理だけでなく野菜料理も美味しいところも魅力です。

肉料理のお店はどうしても季節感が乏しくなり、季節感と季節の香りを重視する日本料理の文脈においては自然と弱くなり、通う必然性も乏しくなりがちです。

しかし、林親方は旬の野菜を巧みに用いることでコースに日本の季節感を導入し、肉料理を日本料理に引き上げて、さらには通いたくなるコース設計を確立されています。

また、個人的に嬉しいのが塩分濃度と味覚の構成です。

全体的に塩気のコントロールが素晴らしく、油脂のバランスも巧みです。

ボリューム感があるのに食後感が軽い。

焼鳥に限らず、日本料理店であっても昨今のお店の中には主食材に対してオーバーパワーなお店も少なからず存在するため、林親方の味覚設計とコース構成は見事だと感じました。

これは料理人の味覚とセンス無くして実現できないことです。

故に、足ることを知っているグルメな同志は同じ感動を抱いて頂けるはず!と確信しました。

今後更に魅力を増していくのは間違いない、期待が高まる鳥料理店の誕生です。

すでに「鮨店のような空間」と書きましたが、素晴らしい内装です。

手触りの良い白木のカウンターに漆喰の壁、そして、カウンターの上には網代天井。

焼き台とカウンターのレベル差はほとんどなく、一挙手一投足が全て見える設計です。

焼き鳥の魅力に向き合った結果の内装だそうで素晴らしい心意気です。

距離が近い結果、煙もお店の味となります。

頂きながら食欲を刺激されるのが焼鳥の本質ですね。

とは言え、「とり茶太郎」でも導入されているエアカーテンが仕込まれているので、客席に煙は流れてこないのでご安心を。

林親方は巧みに火をコントロールして八面六臂の活躍をされますが、間を巧みにつなぐのは女将の茜さんとスタッフの活躍あってのもの。

初期からチームワークを発揮されている点も、今後の期待に繋がります。

チームワークの良いお店は応援したくなりますね。

それでは、実際に頂いた内容を紹介します。

串の本数で考えると少なく思う人もいるかもしれませんが、串打ちして焼いたものを外して一皿料理として出されるものが含まれているので、純粋に本数で比較できない設計となります。

なお、日本酒については二番手の方が選んでくれるのですが、そのチョイスが魅力的です。

資格試験で勉強したわけでなく、料理関係の先輩に習いながら家で検証しているとの談。

最適なタイミングで、自動的に燗酒を出されたのには驚きました。

燗上がりする銘柄でも冷酒で提供し続けるお店も多いところ、素晴らしい。

日本酒の魅力を広げようとしている自分としては、彼のような方がいらっしゃるのは心強いと惚れ惚れしました。

2025年3月にお伺いした際の内容です。

コンソメをゼラチン不使用でジュレにしており、ゼラチンなしでねっちりテクスチャーを表現している。低温で旨味をバッチリ楽しめるのは凄い!また、あしらっている笹身に塩を効かせていないところが素晴らしい。これによって笹身の酸味を活かす調理だ。合わせるお酒は酸味があり、同時に旨味もたっぷりあるお酒が相性良し。

炭火焼きで皮むきを行っている。調味料は酢味噌。冷やさずに「ぬるい」温度帯で提供し、旨味と甘味を強く伝えてくれる。この選択で非凡であることがわかる。トマトの酸味にお酒の酸味を合わせてペアリングされていて、精度が実に高い。各々の酸味以外の味覚が際だつ。

手前がホロホロ鳥で、奥が高原比内地鶏。秀逸な火入れで、テクスチャーに多層感があり、繊維がほどけゆく時差がある点が噛み締めた時の嬉しさに直結している。そして、味わいを邪魔せず楽しませる調理。調味の前に調理で味を決めている。

相変わらず抜群。旨味とゼラチン質、甘味をたっぷりと楽しめる。

頭の部位はむっちり、ぷりぷりした食感と脂の甘味が印象的。ネギも美味い。後の部位は胸肉かな。しっとりしていて、皮の食感と爽やかな酸味が後味をスッキリと楽しませる。

姫レモンを射込んでいて、山椒様の良い香り!一般的なレモンにありがちな前面に出てくる香りではない。濃密な脂の甘味を引き立ててくれるのはレモンの味の部分。

安定感バッチリ。

ヤングコーン、アスパラガス(天草の潮騒アスパラ)、フルーツ人参。人参はあたかも味醂のような甘味!アスパラガスは凝縮されつつジューシィ。ヤングコーンは旬の走りで嬉しいご提供で、ヒゲも甘い。おしなべて薫香が良い。

抜群。正直に申し上げて神の火入れだ。繊維の弾け方やジューシィ感が非凡で、さらに噛みしめると実に美味しい砂肝。ブドウ山椒の香りを時差的に用いる使用も上品そのもの。

コリコリ感よりも筋肉感が強いせせり。食感が気持ち良い。しゃっくりしつつ赤身の筋肉的なむっちり感が楽しめる。脂がコントロールされている点も良い。香ばしくて旨いせせりだ。

高原比内地鶏、ホロホロ鳥。比内はみっちりと焼き込まれていて、燻製レバーペーストのようだ。クリーミー。ホロホロの方はぷりっぷりでありながらクリーミー。コントラストが凄い。

辛味大根、大葉、ポン酢。口直しも鶏なのが嬉しいし、薬味と調味料と合わせても鶏の味わいを満喫できる点が良い(割と、鶏肉の味を前面に出していない鶏を使った酢の物に出会うため)。

そぼろが入ったミニサイズの焼きおにぎりを葉わさびで包んだ焼きめはり寿司。米粒はカリカリに焼き込んでいて、煎餅的な香ばしさと米の甘味を味わえる!これはサプライズがある。

かなり衝撃的な逸品。じっくりと焼き上げて「青海苔!?」と思わせる香りを引き出している。パリッパリで香りが良い。

表面が弾けてハツの味わいが広がる中で、生胡椒が香る。香りや味わいに時差が設計されているのが実に良い。

この提供方法でありながら甘味を抑制しているのは凄い英断である。卵のコク、甘味を活かす仕事。添えられている卵は比内地鶏の初卵で、濃密かつ臭み無し。

相変わらず秀逸な出汁である。今回はゆきやぎ(18秒で茹で上がる極細素麺)の茹で時間が狂っていて、ネチャッとした食感であった点がマイナス。しかし、全体の感動を損なうことは決して無いほどに全体としての完成度が高かった。

相変わらず美味しく、鶏肉がたっぷりなのが最高だ。

2025年1月にお伺いした際に頂いたものです。

鳥は高原比内地鶏と愛知鴨に加えて、みやざき地頭鶏、ホロホロ鳥を使用されていました。

付け合せは梅と山葵のソース、薬味は芽葱。山葵の香りと梅の酸味がふんわりと漂い、軽い甘味によって優しい気持ちになる爽快な先付けだ。笹身はしっとりしつつ柔らかい。筋肉の反発感が無い、しっとりした食感の笹身なのでソースの軽やかな味わいと調和する。

訪問の30分ほど前から遠火でゆっくりと火入れして酢味噌を添えている。食感はトロトロで、葉玉ねぎの最大化された甘味と酢味噌の甘味が合致して感動へと導く!そして、玉ねぎの香りが芳醇に広がる。食材並びに炭という熱源の魅力を伝えてくれる一品だ。

最初にご提案頂いたお酒は日々醸造のフラッグシップモデル【日日】。爽快感と確かな旨味だけでなく、甘味ある酢味噌和えにモダン生酛は実に合う。第4酒造期の【日日】は苦味がやや強めだ。

提供方法が魅力的で、手前が高原比内地鶏で、奥がみやざき地頭鶏。炭火の後に柔らかな火の薪で火入れを軽めにしつつ薫香を加える仕上げを行っていた。一瞥して脂と繊維質の違いがわかる面白さ!いざ頂いてみると、高原比内地鶏はしっとりした繊維質にスッキリした酸味が広がり脂が滲む。みやざき地頭鶏はみっちりしていて旨味と香りに野趣があり、繊維質もやや強めか。心地良い酸味は良質な鶏胸肉の共通点だと感じた。

地鶏の砂肝の筋だけを柔らかく煮ている。ほろほろの食感に仕上げ、砂肝らしい香りも楽しませる。食材のロス無く良い試みだ。味付けも強すぎず味わい深い。

ホロホロ鳥。皮は短くサクっと弾けて、身はしっとりほろっとしているので一体感が高い。串の下の方は皮にむちりとした食感もあり、脂が滲む。上下のパーツで異なる味わいを楽しめる。

林親方のスペシャリテ的な調理法で、手羽先をバラして柚子を射込んでいる。

むちむち食感と脂の濃密な味わいを楽しめ、これぞ手羽先の魅力!柚子の香りが華やかに漂い魅力的。昨今少し流行っている揚げではなく、焼きの仕事を選択肢、この調理法を選び、コースの冒頭に出す点が粋である。この串を頂いて、やはり素晴らしい職人さんだと実感した。

次の日本酒は山本酒造店の【山本ピュアブラック純米吟醸】。味が濃い辛口タイプで、ラムネ香がある原酒。味わいの方向性的に冷酒でも脂を切りつつ、旨味できっちりと協奏する。

移転前から名物となっていた薩摩揚げ。頂く前から香りが良い。野菜、クミンとチーズ。「新店で出そうかどうか迷った」との談であるが、鳥料理の合間に良いアクセントになるのではないだろうか。また、以前のお店を知るお客さんとの心の交流にもなるはず…と言うのは感傷的に過ぎるか。

これも葉玉ねぎと同様にじっくりと焼いている。口に運ぶ際の香りが良く、凝縮されているため内から広がる。いざ頂くと多層的なテクスチャーに踊ろ置く。そして、多層故の味わいの変化が面白く、周辺部のホロトロから中心部の軽いコリッと感に変わってゆく。

筋を完全に剥がし取った砂肝。筋は言わずもがな先程の柔らか煮だ。ジャクッとしたタフな食感の後に、繊維がほどけてシャクシャクと気持ち良い食感の中で肉汁がジューシィに溢れ出る。そして、砂肝の香りが広がり、後から中に射込んだぶどう山椒の香りが広がり、山椒の痺れが後味を引き締める。それでいて砂肝のコクが残る点が心ニクい設計だ。

金柑の皮を噛ませている。鴨肉は柔らかくしっとり、ほろりとほどけてジューシィ。金柑の香りとほのかな甘味が上品に合致して、鴨の脂の甘味を引き立てる。香りは穏やかながら血の香りがじんわり、ふわりと広がる。合鴨でもある程度の香りが無ければ面白みに欠けるものだ。

続いてのお酒は、【上川大雪 純米吟醸酒 彗星】。甘味を上げて鴨&金柑に合わせる。後味は苦味がキリリと広がる。

秀逸。表面の薄皮は凝縮して軽くぱつりと弾け、周辺部は細かくほろりとほどけつつ、中はとろりとペースト状になっている。そして、藁の薫香が味を盛り上げる。レバーの甘味と血の良い香りを活かす調理法だ。レア方向ではなく火入れしたレバーの魅力を問い直す意欲的な一品である。

手羽の各パーツを炭の近火で焼いた瞬間南蛮漬け。甘酢の塩梅と野菜のシャキッとした食感に清涼感を感じ、スッキリした味付けの中に鶏の味や香りも活きる。

ハラミの脂、食感、香ばしさとお米のテクスチャーと甘味の融合が魅力だ。ハラミに食感があるので自然と咀嚼回数が増えて、誰もが口中で味を融合させる設計で考えられている。

続いてのお酒は【根知男山】。新潟らしい五百万石の淡麗感を感じさせ、流れ的に重たくない方向性でチョイスされているのが分かる。究極的に「酒の好み」というものはこだわりすぎるものではなく、「いかに料理と合うか」あるいは「料理の構成に合う味わいか」の方が大切である。

藁でじーっくりと焼き上げているので、香りが素晴らしい!薫香とマッチする。軸は燻製の苦味や香ばしさをまといつつジューシィで味わい深い。生と燻製を両方楽しめる調理法で、これは素晴らしい表現だ。完全に、野菜で酒が飲める!しかも日本酒の相性が抜群でマリアージュを感じた。甘味が菜の花の味覚を補足しつつ、苦味が調和し、香ばしさも合う。

高原比内地鶏のうわもも。熱源を変えることによる皮と身のコントラストが素晴らしい。口に横溢する肉汁は甘美の一言。火入れによって繊維質がほろりと気持ち良くほどけ自然に一体化する。

キンカンをタレに漬けながら何回もじっくりと焼くことで、街の焼鳥屋さん的なノスタルジックな香りとメイラード反応を生み出し、卵の甘味を引き出して自然に合わせる設計だ。あえて生卵を選ばない選択。つくねも美味しいけれど、提供方法が意識的で素晴らしい。

最後のお酒は【根知男山】の燗酒であった。これは見事!燗酒で甘味を広げつつ五百万石のキリッとした苦味でダレさせない。良いぬる燗の使い方である。

素麺は熊本のゆきやぎ。18秒で茹で上がる素麺で、六本木の会員制の某名店でも使用されている。

出汁が秀逸で、鶏のコンソメに鶏節を用いた合わせ出汁。鶏の旨味、ゼラチン質、香りがたっぷりと溶け込み、ネガティブな臭いゼロのスープである。繊細な出汁なので極細素麺が繊細に馴染む。これは、上品に、それでいて強烈な鶏の凝縮感を楽しませてくれる麺料理である。

あくまでも鶏を食べさせる親子丼だ。ご飯の量が少なく、鶏の焼き方を串と変えている!親子丼仕様に焼き込んで表面はカリッとしつつ香ばしい。しかも、ツユに薫香が滲んでいる。ツユは鶏ベースのようで、とろりとしたテクスチャーで、ゼラチン質もたっぷりと感じる。甘味も塩味も程良い。葱も香ばしさと甘味を両方持ち、シャキシャキした食感もリズムとなる。全ての構成要素に配慮がある秀逸な親子丼だ。

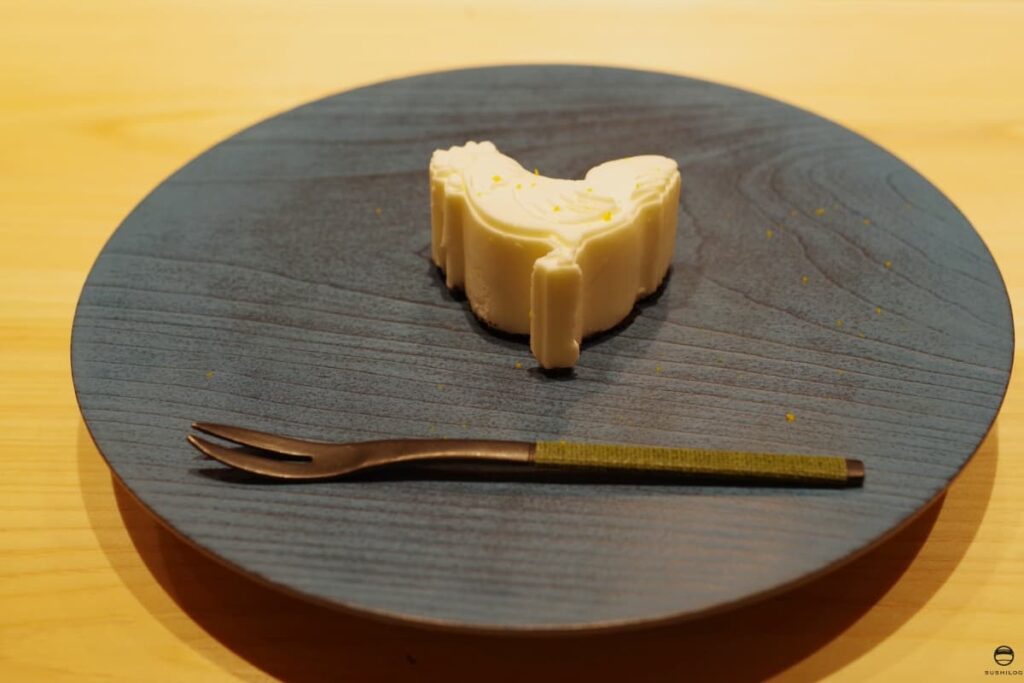

柑橘はレモンではなくカラマンシーで、ビスキュイには竹炭を使用されている。

乳脂肪分が高くないけれどコクを楽しめるレアチーズケーキ。甘味も軽やか。ビスキュイは細かい竹炭がサクサク食感を加えていて、香ばしい。

以上、デザートまでコースのバランスが実に良いです。

また、完食時点でトータル2時間10分ほどで、テンポも抜群です。

「酉囃子」さんはOMAKASE経由でのWEB予約となります。

店名:酉囃子(とりばやし)

予算の目安:おまかせコース13,000円 (税サ込)

TEL:03-6689-9279

住所:東京都港区麻布十番1-6-9 ARUGA22 4F

最寄駅:麻布十番駅から150m

営業時間:2回転制、17:00~、20:00~

定休日:日曜

※完全予約制となります

江戸川橋時代「焼鳥茜」の記事

【神楽坂・焼鳥茜】確かな腕で個性的な焼き鳥を生み出す名職人!

【神楽坂・焼鳥茜】確かな腕で個性的な焼き鳥を生み出す名職人! 文中で言及した沼能親方の「燃es」

焼鳥の枠を広げる!美味しくて楽しい鶏料理!六本木「YAKITORI燃(もえ)es」

焼鳥の枠を広げる!美味しくて楽しい鶏料理!六本木「YAKITORI燃(もえ)es」

新たな料理の誕生に興奮する、すしログ(![]() @sushilog01)でした。

@sushilog01)でした。

本記事のリンクには広告がふくまれています。